En septembre 1849, le Ministre de la Marine et des Colonies Victor Tracy reçut une lettre du Commissaire de la République Charles-François Lavaud, datée du 7 avril 1849, lui annonçant la volonté de quelques chefs tahitiens de voir la Reine Pomare IV divorcer de son mari Ariifaite.

En septembre 1849, le Ministre de la Marine et des Colonies Victor Tracy reçut une lettre du Commissaire de la République Charles-François Lavaud, datée du 7 avril 1849, lui annonçant la volonté de quelques chefs tahitiens de voir la Reine Pomare IV divorcer de son mari Ariifaite.

Le Ministre écrivit alors au nouveau Commissaire Louis-Adolphe Bonard pour lui demander son avis, en joignant à sa lettre une copie de la lettre de Lavaud. (Remarquons que la lettre de ce dernier commence par cette entrée en matière : « Citoyen Ministre »…)

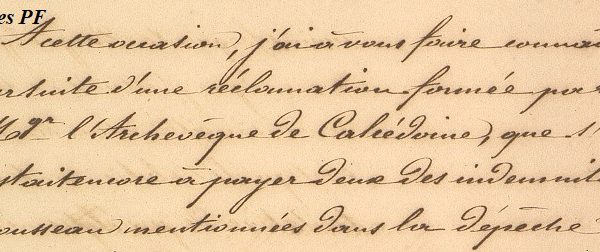

Ces deux documents se trouvent dans le recueil de la correspondance du Ministre au Commissaire de la République pour l’année 1849. Elles sont assez difficiles à lire, l’humidité ayant fait pâlir l’encre.

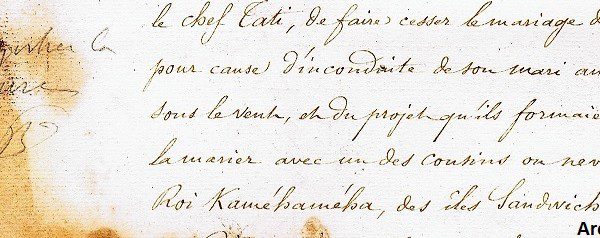

« Je reçois de M. le capitaine de vaisseau Lavaud une lettre du 7 avril 1849, dont vous trouverez ci-joint copie à titre confidentiel, et par laquelle il m’informe du désir qui lui a été exprimé le 28 mars, par le Régent [Paraita] et le chef Tati, de faire cesser le mariage de la Reine, pour cause d’inconduite de son mari aux Îles Sous le Vent, et du projet qu’ils avaient de la marier avec un des cousins ou neveux du Roi Kaméhaméha des îles Sandwich. ».

Le prince époux Ariifaite n’était pas revenu à Tahiti. Bel homme, il avait connu, pendant ses années d’exil aux Îles Sous-le-Vent (1844-1847), alors que la guerre se déroulait à Tahiti, quelques “bonnes fortunes” dont l’une le retenait. En outre, loin du protocole, il se livrait, écrit par ailleurs Lavaud, « à ses habitudes d’ivrognerie ». et aussi de violence.

Lavaud avait résumé les raisons données par les chefs pour envisager un tel scénario : « 1° que le mari de la Reine étant un mauvais sujet, d’une conduite déréglée, son absence prolongée n’indique que trop l’intention où il est de ne plus revenir à Taïti, et d’abandonner sa femme et ses enfans ;2° que, dans cette situation, il est bon, pour le pays et pour la Reine elle-même, qu’elle se marie, afin d’éviter, ce qui pourrait arriver, que son état de veuvage, la conduisît à une faiblesse ;3° et enfin, que, ne pouvant rester veuve suivant l’usage du pays, dans cette prévision, il fallait, à défaut d’un Taïtien capable de s’unir à elle, trouver quelqu’un d’honorable, et que leur choix était tombé sur le parent du Roi Kaméhaméha Reorio. ».

Qu’est-ce qui peut bien expliquer ce choix ?

Le Roi régnant sur les îles Sandwich en avril 1849 était Kamehameha III (1813-1854). Reorio devait être son neveu Liholiho (1834-1863), qu’il avait adopté et avait désigné comme étant son successeur. (Il devint effectivement, à vingt ans, roi des Îles Sandwich, en 1854.)

La Reine a trente-six ans, Liholiho en a quinze…

Lavaud pensait que, politiquement, une telle alliance n’aurait pas « d’autre résultat politique que celui qui pourra résulter de l’influence du mari pendant la vie de la Reine, puisque l’hérédité est assurée par de nombreux enfants ».. Il ne disait pas s’il avait connaissance des arrière-pensées des chefs. Le “parti protestant” voyait sans doute d’un bon œil cette union avec un royaume où la religion protestante était bien implantée.

Le projet, on le sait, ne fut pas concrétisé.

De fait, en juin, la Reine se rendit à Raiatea, et le 15 juin 1849, Lavaud pouvait écrire : « J’ai été accueillir la reine et la complimenter : ma position était d’autant meilleure que j’avais été opposé à l’idée d’un devenir que je savais ne pas être profondément mûri par elle ». Il sermonna Ariifaite, le menaçant de « lui faire application de la loi, comme aux chefs qui se conduisent mal ». « [Il] m’a déclaré avoir depuis longtemps le désir de se rapprocher de sa femme et de se conduire comme il convient à un homme qui occupe une position comme la sienne ». (cité par B. de La Roncière, La Reine Pomaré, 2003)

Tout était redevenu “normal” dans le couple royal, quand Bonard reçut les demandes d’éclaircissements du Ministre : « Je vous prie de me donner votre avis à ce sujet dans le plus court délai possible ». On touche du doigt le grand problème de l’époque : l’extrême lenteur des communications. Le Ministre avait reçu en septembre une lettre qui lui avait été adressée en avril !

Et peu de temps après, il allait apprendre qu’en août, l’amiral Tromelin avait déposé un ultimatum auprès du roi Kamehameha III pour lui demander réparation des exactions envers les catholiques et des torts causés aux commerçants français. N’obtenant pas satisfaction, les troupes françaises avaient débarqué, pris le fort de Honolulu, désarmé la ville, actions alors qualifiées de pillage par les Anglais. De plus, il s’empara du schooner Kamehameha et l’envoya à Tahiti.

On peut penser qu’il s’agit de ce bateau qui est ainsi mentionné dans le Messager de Tahiti n° 2 du 3 octobre 1852 : « Mouvements du port de Papeete – Bâtiments entrés – 27 septembre. La goélette coloniale »

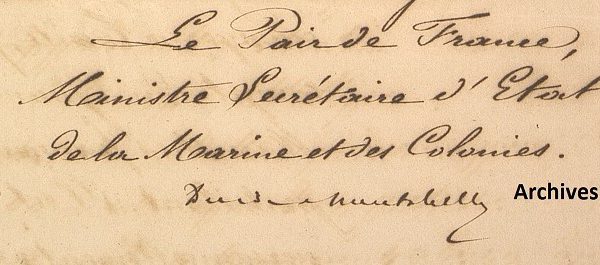

Lorsqu’il écrivit sa lettre au Gouverneur Lavaud, le 31 août 1847, le Duc de Montebello, Ministre Secrétaire d’État de la Marine et des Colonies, avait pris connaissance des derniers développements de la guerre coloniale, qui avait pris fin au 1er janvier de cette année, et du retour à Tahiti, le 9 février, de la Reine Pomare IV « qui paraît désormais accepter franchement le protectorat et ses conséquences ».

Lorsqu’il écrivit sa lettre au Gouverneur Lavaud, le 31 août 1847, le Duc de Montebello, Ministre Secrétaire d’État de la Marine et des Colonies, avait pris connaissance des derniers développements de la guerre coloniale, qui avait pris fin au 1er janvier de cette année, et du retour à Tahiti, le 9 février, de la Reine Pomare IV « qui paraît désormais accepter franchement le protectorat et ses conséquences ».

En 1838, de passage à Tahiti, Du Petit-Thouars exigea des excuses, une indemnisation et le salut au drapeau français. Un traité de paix perpétuelle et d’amitié entre les Français et les habitants de Tahiti fut signé le 4 septembre 1838. L’année suivante, le libre exercice du culte catholique était reconnu. Moerenhout, le consul de France, insista auprès de Du Petit-Thouars pour que celui-ci, qui venait d’annexer les Marquises, établît le protectorat de la France sur le royaume. La Reine, sous l’emprise du consul anglais Pritchard (qui n’était plus pasteur), adopta une attitude qui entraîna un conflit qui allait durer quatre ans. Les Français eurent le temps de prendre la mesure de l’importance de la religion protestante chez les Tahitiens. C’est pour cette raison que le Ministre écrivit : « Nous devons éviter avec soin tout ce qui serait de nature à troubler cet état de choses et à amener de nouvelles complications. Sous ce rapport, je crois à propos d’appeler votre attention sur ce qui concerne le Clergé catholique ».

Le Ministre était conscient que “le personnel d’agens français, civils et militaires, qui est réuni à Papeïti peut comporter et même rendre nécessaire la présence, sinon continuelle, au moins fréquente, de quelques prêtres catholiques ». Mais il se méfiait. D’après ses informations, il n’y avait que deux prêtres en 1845 à Papeïti, M.M. Orens et Amable . Il insistait auprès de Lavaud de bien exiger « qu’ils s’abstiennent avec soin de toute tentative de prosélytisme sur la population indigène ». Il craignait avant tout « de nouveaux conflits avec les Missionnaires étrangers ». Mais politiquement, la situation d’emprise des missionnaires anglais sur la population indigène, « sans contrepoids à leur influence », eût pu devenir « un véritable inconvénient ». Il demandait donc au Gouverneur d’examiner « personnellement et secrètement s’il y aurait utilité à envoyer à Taïti (…) un ou deux Ministres français, appartenant au culte protestant ». Ces pasteurs seraient « entretenus au compte du Gouvernement ».

La « rémunération » du clergé dans l’Océanie n’était pas nouvelle. En 1843, l’amiral Roussin écrivait au Gouverneur Bruat à propos des prêtres missionnaires aux Marquises : « Vous réunissez dans vos mains des moyens suffisants pour obtenir que l’action de ces prêtres se combine avec la pensée de votre administration. Vous savez qu’une convention a été passée avec le supérieur de la maison de Picpus, et que, par elle, le département de la marine a consenti à reconnaître, à chacun des membres de cette congrégation qui exercent leur saint ministère dans notre établissement, un traitement et des frais d’installation. Cette condition servira naturellement votre influence sur ce personnel religieux. Sans vous immiscer dans la direction spirituelle que le chef des missions de l’Océanie imprimera seul aux démarches des missionnaires, il vous sera possible, précisément en considération des dépenses que le département de la marine fait tant pour les prêtres que pour le service du culte, de vous concerter avec M. l’évêque [Mgr Baudichon] et d’obtenir de lui le redressement des actes qui vous paraîtraient répréhensibles, et le changement des ecclésiastiques qui feraient obstacle aux vues de votre administration. Les rapports qui s’établiront à ce sujet sont d’une nature trop délicate pour que je ne compte pas que vous y mettrez toute la réserve et toute la circonspection désirables ». (cité dans Guizot, Mémoires)

Le Ministre annonçait que pour 1848, il maintenait au budget « la prévision d’un seul prêtre pour Papeïti ».La fin de la lettre fait état d’une réclamation de Mgr l’Archevêque de Calcédoine : il s’agissait de Mgr Bonamie, Supérieur général de la congrégation des prêtres de Picpus, à Paris. Le ministère aurait été redevable de « deux indemnités de trousseau (…) acquises à des prêtres alors destinés pour les Marquises ». Le Ministre demandait à Lavaud de vérifier et de solder cette dette si elle était avérée.

L’installation des catholiques allait s’accélérer avec l’arrivée, en février 1849, de Mgr Stéphane Jaussen, évêque in partibus d’Axieri.

En 1860, l’Assemblée législative demandait au Commissaire impérial l’envoi de pasteurs protestants français, et en 1863, arrivaient les deux pasteurs Arbousset et Atger.

Le dernier pasteur anglais, William Howe, quittait Tahiti cette même année 1863.

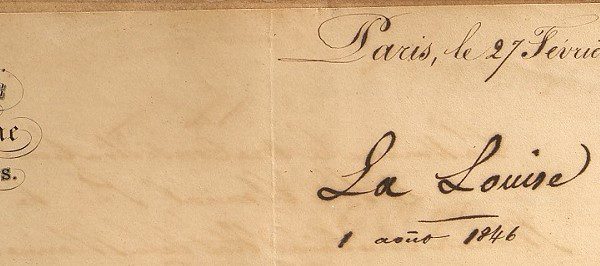

Le 1er août 1846, le Gouverneur Bruat reçut par le navire La Louise une lettre du Ministre de la Marine et des colonies (le baron de Mackau), datée du 27 février. C’est une lettre de recommandation pour un agent de La Société française de l’Océanie, monsieur Gustave Touchard, lequel avait pour mission « d’organiser des comptoirs dans les Archipels de la Mer du Sud ».

Le 1er août 1846, le Gouverneur Bruat reçut par le navire La Louise une lettre du Ministre de la Marine et des colonies (le baron de Mackau), datée du 27 février. C’est une lettre de recommandation pour un agent de La Société française de l’Océanie, monsieur Gustave Touchard, lequel avait pour mission « d’organiser des comptoirs dans les Archipels de la Mer du Sud ».

Le Ministre ne tarit pas d’éloges pour cette société : « Je me plais à […] vous exprimer la vive sympathie que m’inspire l’œuvre tout à la fois commerciale et civilisatrice » de ladite société.

La Société de l’Océanie fut créée en 1844-1845 par trois hommes : Monseigneur Douarre (évêque in partibus d’Amata en Nouvelle-Calédonie, de passage en France), Auguste Marceau (commandant de marine) et Louis Victor Marziou (important armateur du Havre, principal financier de la Société). Cotée en bourse, elle avait pour actionnaires le pape, quinze cardinaux, vingt archevêques et le Roi d’Italie.

Sous l’impulsion des Maristes de Lyon et du commandant Marceau, une « marine religieuse » prit naissance. Elle arma plusieurs navires : l’Arche d’Alliance, l’Étoile du matin, la Stella Del Mare, l’Anonyme, la Léocadia et le Paquebot des Mers du Sud.

Le commandant Marceau (1806-1851) fut un personnage étonnant. Élève à l’école polytechnique, il fit des études approfondies sur la vapeur et s’engagea dans la marine. C’était alors un bon vivant et libertin, adepte du saint-simonisme. Après plusieurs campagnes militaires et scientifiques, il se fit baptiser en 1841 et devint un ardent défenseur de la foi.

En 1845, il prit le commandement de l’Arche d’Alliance, et il quitta la France le 15 novembre, pour rayonner pendant trois ans en Océanie.

Il arriva aux Marquises fin mai 1846 ; il y séjourna jusqu’au 2 juillet. Il se rendit alors à Tahiti, qu’il rejoignit en 4 jours. Puis, le 26 août, il fit route vers le Pacifique Occidental.

Le 22 juillet 1848, il revint à Tahiti où il fut reçu par monsieur Touchard (dont il est question dans la lettre du Ministre). Il apprit que la République était proclamée en France. Il repartit pour les Samoa le 5 septembre. (Il y rencontra Pritchard et en profita pour dénoncer les propos anti-français et anti-catholiques que ce dernier continuait de répandre.) Il était de retour à Tahiti le 6 décembre. Son navire fut affrété par le Gouverneur pour rapatrier 130 soldats (dont 6 condamnés), ainsi que la machinerie du Phaéton.

Son action dans le Pacifique fut essentiellement de transporter les missionnaires catholiques vers leurs destinations et de visiter ceux déjà en place : avec les autres navires, la Société en aura convoyé 117.

Mais la Société française de l’Océanie fut victime d’agents indélicats, d’un capitaine peu scrupuleux et de la mauvaise gestion de Marceau.

La Révolution de 1848 lui porta un coup fatal, malgré l’injection de capitaux de Marziou. Elle liquida ses actifs et disparut en 1849.

Elle ne fut pas, comme l’envisageait le Ministre, « sagement dirigée comme tout annonce qu’elle doit l’être, et promettant la réalisation d’une pensée des plus louables, ne (pouvant) manquer de devenir féconde en utiles résultats ».

Auguste Marceau se retira à Lyon chez les missionnaires maristes. Sa santé ne lui permit pas de devenir prêtre, comme il l’avait souhaité.

Sources : – Yannick Essertel, Les vicaires apostoliques en phase pionnière en Océanie au XIXè siècle, 2011. – Wikipédia – Auguste Marceau, Capitaine de frégate… par un de ses amis, 1859.

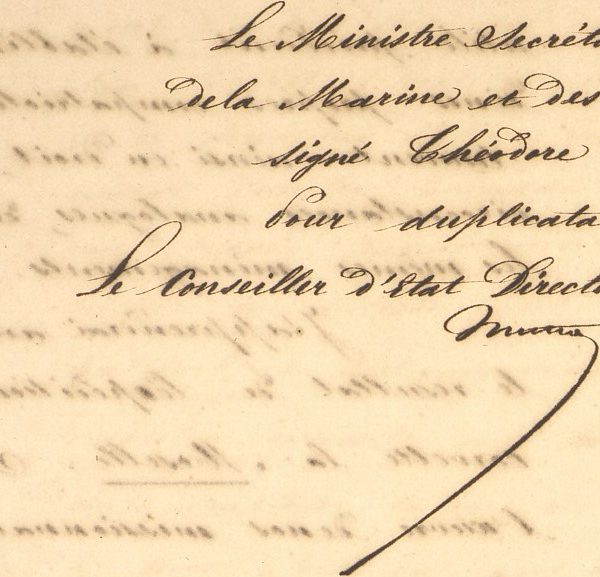

Le 9 mars 1853, le Ministre Secrétaire d’État de la Marine et des Colonies Théodore Ducos répondit à une lettre du Commissaire Impérial aux Îles de la Société, le capitaine de vaisseau Théogène-François Page, également commandant de la Division Navale de l’Océanie.

Le 9 mars 1853, le Ministre Secrétaire d’État de la Marine et des Colonies Théodore Ducos répondit à une lettre du Commissaire Impérial aux Îles de la Société, le capitaine de vaisseau Théogène-François Page, également commandant de la Division Navale de l’Océanie.

Il est aisé de connaître la teneur de la lettre de Page, car le Ministre la reprenait point par point.

De plus, pour une bonne compréhension de la situation, nous pouvons nous appuyer sur le livre de Caroline Duriez-Toutain, Présence et perceptions Maristes à Tonga, 1840-1900.

Il s’agit en effet d’une intervention française aux îles Tonga, plus précisément dans l’île de Tongatabu, nécessitée par des événements ayant menacé des missionnaires français.

« D’après les renseignements que vous avez reçus, des événements de nature fâcheuse se seraient passés aux Îles Tonga. Un chef animé d’une rage fanatique contre la religion catholique, aurait gravement maltraité nos missionnaires, pillé et démoli leur église et leurs cases, saccagé leurs plantations. Ce furieux, non content de persécuter notre culte aux Tonga, voudrait également l’anéantir aux Îles Wallis et préparerait, dans ce but, contre ces îles, une expédition prochaine. Enfin, nos navires de commerce ne pourraient plus se présenter avec sécurité dans l’Archipel placé sous sa domination ».

Comment ces renseignements sont-ils parvenus à Tahiti ? C’est le 27 juin 1852 qu’un missionnaire de Tonga, le père Calinon, s’embarqua pour aller décrire à Page la situation de la Mission catholique. Il semble que Page, dans un premier temps, ne s’intéressa pas à cette affaire (On le soupçonnait d’anticléricalisme). Mais sur l’insistance de l’évêque Tepano Jaussen, il finit par confier au lieutenant de vaisseau Belland, commandant la corvette Moselle, une mission d’enquête sur les faits rapportés par le missionnaire. La Moselle quitta Papeete le 29 octobre 1852, à destination de Sydney en passant par Tongatabu (Messager de Tahiti n° 6 du 31 octobre 1852).

La guerre avait éclaté le 20 mars 1852. Elle dura cinq mois. Elle portait le nom de « Guerre de Péa ». Il y a polémique sur les causes immédiates de cette guerre, mais sur le fond, il s’agissait d’une rivalité entre protestants wesleyens et catholiques, le roi George étant lui-même protestant.

Les catholiques et les païens se retrouvèrent retranchés dans un fort et assiégés par le roi.

Le 16 août, les chefs acceptèrent la paix offerte par le roi. Mais celui-ci fit détruire le fort et piller la Mission.

Le roi George avait soigneusement évité qu’on s’en prenne aux missionnaires eux-mêmes. En effet, au début de la guerre, un capitaine américain de passage l’avait averti des risques de représailles de la part de la France en cas d’incidents sur leurs personnes.

Lorsqu’il arriva à Tonga, le lieutenant de vaisseau Belland était porteur d’instructions précises, que le Ministre reprenait – et approuvait – dans sa lettre : « Éviter toute apparence d’intervention armée dans les affaires purement religieuses de ces tribus incivilisées, mais montrer par la présence de notre pavillon que nul ne pourrait impunément porter atteinte aux personnes ni aux biens de nos nationaux ». Il lui était aussi fortement recommandé de ne faire usage des canons qu’avec la plus grande réserve : « Ce n’est que dans les cas d’absolue nécessité qu’il faut, dans ces mers, employer la voie des armes ». Il ajoutait qu’il fallait aussi protéger les autres établissements européens (« commerciaux ou religieux ») afin d’être « en droit, dans les circonstances analogues, de réclamer les mêmes ménagements ».

Les missionnaires catholiques furent très mécontents de la façon dont Belland mena l’enquête. Rappelant qu’il était lui-même protestant, ils écrivirent : « Ni les missionnaires français, ni aucun des catholiques de l’île n’ont assisté aux discussions ».

La Moselle fut de retour à Tahiti le 9 mars 1853 (Messager de Tahiti n° 11 du 13 mars 1853).

Le père Calinon étant revenu à Tahiti, il reprit ses démarches pour que les torts que la Mission catholique avait subis à Tongatabu soient réparés. N’étant toujours pas écouté par Page, il capta l’attention de son successeur Du Bouzet, lequel s’inquiétait des velléités du roi George de se rendre à Wallis pour y étendre son autorité. Du Bouzet se rendit à Tonga en 1855. Il reconnut la responsabilité du roi dans la guerre de Péa et conclut avec lui une convention accordant la liberté de culte aux catholiques.

Cet accord allait dans la droite ligne des recommandations du Ministre : « Le Gouvernement ne peut, à aucun point de vue, rester indifférent aux efforts de ces hommes de foi et d’abnégation qui sont les véritables représentants de notre nationalité en Océanie ».

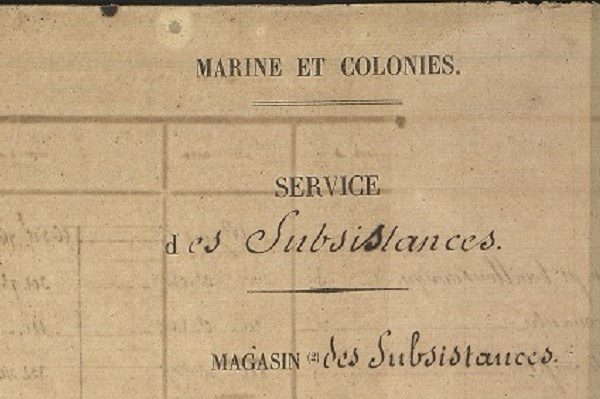

En 1853, il y avait, dans les Établissements français de l’Océanie, 1 100 “expatriés” à nourrir : environ 600 rationnaires de la Division navale, et 500 rationnaires du Service colonial. Le transport des vivres était l’objet de toutes les attentions du Ministre de la Marine et des Colonies Théodore Ducos.

En 1853, il y avait, dans les Établissements français de l’Océanie, 1 100 “expatriés” à nourrir : environ 600 rationnaires de la Division navale, et 500 rationnaires du Service colonial. Le transport des vivres était l’objet de toutes les attentions du Ministre de la Marine et des Colonies Théodore Ducos.

Les quatre lettres constituant ce dossier furent écrites aux mois d’août, octobre et décembre 1853. Elles font état des difficultés qui étaient à surmonter pour assurer ce ravitaillement, afin que les rationnaires mangeassent chaque jour à leur faim.

Il fallait d’abord disposer de navires, ce qui n’était pas un problème. Encore fallait-il que ces navires fussent en mesure de naviguer : « Monsieur le Commandant, j’ai appris avec un extrême sentiment de contrariété que le navire chargé de vivres (le Bisson) dont je vous ai annoncé le départ pour le 15 septembre par ma dépêche du 27 août dernier, a relâché à La Rochelle par suite de grosses avaries ».

Il fallait ensuite compter avec les délais variables de la navigation à voile. Le 31 octobre, le Ministre écrivait : « Je n’ai reçu votre lettre du 1er janvier que le 20 mai, en même temps que celle du 9 février ». Dans les années qui suivraient, ce problème n’allait plus se poser du fait de la mise en service généralisée de navires à vapeur.

Il fallait aussi estimer le plus justement possible quels étaient les besoins des établissements. Le Commandant Page manquait de précision dans ses demandes de vivres : « En l’absence de renseignements positifs sur vos ressources […], j’ai prescrit de vous expédier en deux chargements les espèces et quantités de denrées mentionnées en l’état ci-joint, composant le nécessaire pour 12 mois à l’effectif de la Division de l’Océanie (577 hommes) ».

Le bateau ne partant pas de France, et ne sachant pas quand il serait en mesure de reprendre la mer, le Ministre devait parer au plus pressé : « Quoiqu’il en soit, je prends des dispositions pour que l’envoi qui vous est destiné parte de France au plus tard dans les derniers jours de Novembre. Cet envoi se composera de six mois de vivres, non compris, bien entendu, le café, le sucre, les légumes et le sel, pour les 600 rationnaires de votre Division et pour les rationnaires du service colonial ». Mais ces vivres n’arriveraient qu’en mai 1854.

Le Ministre disposait d’une solution de secours : l’approvisionnement à partir de l’Amérique du Sud. « Vivement préoccupé de la pénurie dans laquelle vous vous trouvez, j’expédie par ce courrier l’ordre au Commandant de la Station de l’Océan Pacifique et, dans le cas où il serait à la mer, à l’officier commandant le navire qui se trouvera sur la rade de Callao ou de Valparaiso, de faire acheter et de vous faire parvenir immédiatement, soit par un bâtiment de la station, soit par un navire du commerce affrété à cet effet, la quantité de vivres qui vous sont nécessaires pour trois mois. »

Théodore Ducos avait à gérer une logistique impressionnante, d’autant plus que l’année 1853 fut celle de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie. Il pensait qu’il serait intéressant de voir si les terres occupées ne pourraient pas fournir leur part de vivres. C’est ce qu’il suggérait à Page : « En attendant votre envoi de France, je vous invite à recourir autant que possible aux aliments naturels du pays. Nos possessions éloignées ne nous offrirons d’avantages sérieux et réels que lorsqu’elles pourront se suffire, au moins pour les besoins les plus courants de la vie. Que deviendrions-nous en temps de guerre, s’il faut indéfiniment vous assurer les moyens d’existence ? J’attends de vous des études très sérieuses sur cette question. Je désire surtout que vous vous attachiez dans vos états détaillés de demandes, à ne réclamer de moi que des objets d’une absolue nécessité, et que les productions du pays ne peuvent pas suppléer ».

La qualité des vivres était aussi une préoccupation. Ainsi, ce qu’on appelait « farine d’armement » était une farine étuvée spécialement pour la marine. Le transport et le stockage étaient très contrôlés : « J’ai vu avec satisfaction que les vivres qui vous ont été expédiés de France en 1852, vous sont parvenus en très bon état et que d’avance, vous aviez pris toutes les mesures nécessaires pour les loger convenablement et en assurer la conservation ».

Enfin, la diététique n’était pas absente : « Vos rationnaires recevront en moyenne de la viande fraîche à dîner dans la proportion d’un repas sur trois repas de salaison. […] Je vous prie de me faire connaître à l’avenir si cette proportion est celle qu’il convient de maintenir comme base des envois à vous faire en ce qui concerne les viandes salées ».

En septembre 1849, le Ministre de la Marine et des Colonies Victor Tracy reçut une lettre du Commissaire de la République Charles-François Lavaud, datée du 7 avril 1849, lui annonçant la volonté de quelques chefs tahitiens de voir la Reine Pomare IV divorcer de son mari Ariifaite.

En septembre 1849, le Ministre de la Marine et des Colonies Victor Tracy reçut une lettre du Commissaire de la République Charles-François Lavaud, datée du 7 avril 1849, lui annonçant la volonté de quelques chefs tahitiens de voir la Reine Pomare IV divorcer de son mari Ariifaite.

Le Ministre écrivit alors au nouveau Commissaire Louis-Adolphe Bonard pour lui demander son avis, en joignant à sa lettre une copie de la lettre de Lavaud. (Remarquons que la lettre de ce dernier commence par cette entrée en matière : « Citoyen Ministre »…)

Ces deux documents se trouvent dans le recueil de la correspondance du Ministre au Commissaire de la République pour l’année 1849. Elles sont assez difficiles à lire, l’humidité ayant fait pâlir l’encre.« Je reçois de M. le capitaine de vaisseau Lavaud une lettre du 7 avril 1849, dont vous trouverez ci-joint copie à titre confidentiel, et par laquelle il m’informe du désir qui lui a été exprimé le 28 mars, par le Régent [Paraita] et le chef Tati, de faire cesser le mariage de la Reine, pour cause d’inconduite de son mari aux Îles Sous le Vent, et du projet qu’ils avaient de la marier avec un des cousins ou neveux du Roi Kaméhaméha des îles Sandwich. »

Le prince époux Ariifaite n’était pas revenu à Tahiti. Bel homme, il avait connu, pendant ses années d’exil aux Îles Sous-le-Vent (1844-1847), alors que la guerre se déroulait à Tahiti, quelques “bonnes fortunes” dont l’une le retenait. En outre, loin du protocole, il se livrait, écrit par ailleurs Lavaud, « à ses habitudes d’ivrognerie » et aussi de violence.

Lavaud avait résumé les raisons données par les chefs pour envisager un tel scénario :

« 1° que le mari de la Reine étant un mauvais sujet, d’une conduite déréglée, son absence prolongée n’indique que trop l’intention où il est de ne plus revenir à Taïti, et d’abandonner sa femme et ses enfans ;

2° que, dans cette situation, il est bon, pour le pays et pour la Reine elle-même, qu’elle se marie, afin d’éviter, ce qui pourrait arriver, que son état de veuvage, la conduisît à une faiblesse ;

3° et enfin, que, ne pouvant rester veuve suivant l’usage du pays, dans cette prévision, il fallait, à défaut d’un Taïtien capable de s’unir à elle, trouver quelqu’un d’honorable, et que leur choix était tombé sur le parent du Roi Kaméhaméha Reorio. »

Qu’est-ce qui peut bien expliquer ce choix ?

Le Roi régnant sur les îles Sandwich en avril 1849 était Kamehameha III (1813-1854). Reorio devait être son neveu Liholiho (1834-1863), qu’il avait adopté et avait désigné comme étant son successeur. (Il devint effectivement, à vingt ans, roi des Îles Sandwich, en 1854.) La Reine a trente-six ans, Liholiho en a quinze…

Lavaud pensait que, politiquement, une telle alliance n’aurait pas « d’autre résultat politique que celui qui pourra résulter de l’influence du mari pendant la vie de la Reine, puisque l’hérédité est assurée par de nombreux enfants ». Il ne disait pas s’il avait connaissance des arrière-pensées des chefs. Le « parti protestant » voyait sans doute d’un bon œil cette union avec un royaume où la religion protestante était bien implantée.

Le projet, on le sait, ne fut pas concrétisé.

D’ailleurs, à la fin de sa lettre, Lavaud ajoute : « J’apprends à l’instant que le mari de la Reine a fait connaître son retour ici ».

De fait, en juin, la Reine se rendit à Raiatea, et le 15 juin 1849, Lavaud pouvait écrire : « J’ai été accueillir la reine et la complimenter : ma position était d’autant meilleure que j’avais été opposé à l’idée d’un devenir que je savais ne pas être profondément mûri par elle ». Il sermonna Ariifaite, le menaçant de « lui faire application de la loi, comme aux chefs qui se conduisent mal ». « [Il] m’a déclaré avoir depuis longtemps le désir de se rapprocher de sa femme et de se conduire comme il convient à un homme qui occupe une position comme la sienne ». (cité par B. de La Roncière, La Reine Pomaré, 2003)

Tout était redevenu “normal” dans le couple royal, quand Bonard reçut les demandes d’éclaircissements du Ministre : « Je vous prie de me donner votre avis à ce sujet dans le plus court délai possible ».

On touche du doigt le grand problème de l’époque : l’extrême lenteur des communications. Le Ministre avait reçu en septembre une lettre qui lui avait été adressée en avril !

Et peu de temps après, il allait apprendre qu’en août, l’amiral Tromelin avait déposé un ultimatum auprès du roi Kamehameha III pour lui demander réparation des exactions envers les catholiques et des torts causés aux commerçants français. N’obtenant pas satisfaction, les troupes françaises avaient débarqué, pris le fort de Honolulu, désarmé la ville, actions alors qualifiées de pillage par les Anglais. De plus, il s’empara du schooner Kamehameha et l’envoya à Tahiti.

On peut penser qu’il s’agit de ce bateau qui est ainsi mentionné dans le Messager de Tahiti n° 2 du 3 octobre 1852 : “Mouvements du port de Papeete – Bâtiments entrés – 27 septembre. La goélette coloniale KAMEHAMEHA III, commandée par M. Parchappe, lieutenant de vaisseau, venant des Marquises »..

Lorsqu’il écrivit sa lettre au Gouverneur Lavaud, le 31 août 1847, le Duc de Montebello, Ministre Secrétaire d’État de la Marine et des Colonies, avait pris connaissance des derniers développements de la guerre coloniale, qui avait pris fin au 1er janvier de cette année, et du retour à Tahiti, le 9 février, de la Reine Pomare IV « qui paraît désormais accepter franchement le protectorat et ses conséquences ».

Lorsqu’il écrivit sa lettre au Gouverneur Lavaud, le 31 août 1847, le Duc de Montebello, Ministre Secrétaire d’État de la Marine et des Colonies, avait pris connaissance des derniers développements de la guerre coloniale, qui avait pris fin au 1er janvier de cette année, et du retour à Tahiti, le 9 février, de la Reine Pomare IV « qui paraît désormais accepter franchement le protectorat et ses conséquences ».

Le Ministre se souvenait des premiers pas de l’autorité française à Tahiti.

En 1836, deux missionnaires catholiques, les pères picpussiens Caret et Laval, venant de Mangareva, avaient débarqué à Tautira et s’étaient rendus à pied à Papeete. Ils furent rapidement expulsés.

En 1838, de passage à Tahiti, Du Petit-Thouars exigea des excuses, une indemnisation et le salut au drapeau français. Un traité de paix perpétuelle et d’amitié entre les Français et les habitants de Tahiti fut signé le 4 septembre 1838.

L’année suivante, le libre exercice du culte catholique était reconnu. Moerenhout, le consul de France, insista auprès de Du Petit-Thouars pour que celui-ci, qui venait d’annexer les Marquises, établît le protectorat de la France sur le royaume. La Reine, sous l’emprise du consul anglais Pritchard (qui n’était plus pasteur), adopta une attitude qui entraîna un conflit qui allait durer quatre ans. Les Français eurent le temps de prendre la mesure de l’importance de la religion protestante chez les Tahitiens. C’est pour cette raison que le Ministre écrivit : « Nous devons éviter avec soin tout ce qui serait de nature à troubler cet état de choses et à amener de nouvelles complications. Sous ce rapport, je crois à propos d’appeler votre attention sur ce qui concerne le Clergé catholique ».

Le Ministre était conscient que « le personnel d’agens français, civils et militaires, qui est réuni à Papeïti peut comporter et même rendre nécessaire la présence, sinon continuelle, au moins fréquente, de quelques prêtres catholiques ». Mais il se méfiait. D’après ses informations, il n’y avait que deux prêtres en 1845 à Papeïti, M.M. Orens et Amable . Il insistait auprès de Lavaud de bien exiger « qu’ils s’abstiennent avec soin de toute tentative de prosélytisme sur la population indigène ».

Il craignait avant tout « de nouveaux conflits avec les Missionnaires étrangers ». Mais politiquement, la situation d’emprise des missionnaires anglais sur la population indigène, “ sans contrepoids à leur influence », eût pu devenir « un véritable inconvénient ». Il demandait donc au Gouverneur d’examiner « personnellement et secrètement s’il y aurait utilité à envoyer à Taïti (…) un ou deux Ministres français, appartenant au culte protestant ». Ces pasteurs seraient « entretenus au compte du Gouvernement ».

La « rémunération » du clergé dans l’Océanie n’était pas nouvelle. En 1843, l’amiral Roussin écrivait au Gouverneur Bruat à propos des prêtres missionnaires aux Marquises : « Vous réunissez dans vos mains des moyens suffisants pour obtenir que l’action de ces prêtres se combine avec la pensée de votre administration. Vous savez qu’une convention a été passée avec le supérieur de la maison de Picpus, et que, par elle, le département de la marine a consenti à reconnaître, à chacun des membres de cette congrégation qui exercent leur saint ministère dans notre établissement, un traitement et des frais d’installation. Cette condition servira naturellement votre influence sur ce personnel religieux. Sans vous immiscer dans la direction spirituelle que le chef des missions de l’Océanie imprimera seul aux démarches des missionnaires, il vous sera possible, précisément en considération des dépenses que le département de la marine fait tant pour les prêtres que pour le service du culte, de vous concerter avec M. l’évêque [Mgr Baudichon] et d’obtenir de lui le redressement des actes qui vous paraîtraient répréhensibles, et le changement des ecclésiastiques qui feraient obstacle aux vues de votre administration. Les rapports qui s’établiront à ce sujet sont d’une nature trop délicate pour que je ne compte pas que vous y mettrez toute la réserve et toute la circonspection désirables ». (cité dans Guizot, Mémoires)

Le Ministre annonçait que pour 1848, il maintenait au budget “ la prévision d’un seul prêtre pour Papeïti ».

La fin de la lettre fait état d’une réclamation de Mgr l’Archevêque de Calcédoine : il s’agissait de Mgr Bonamie, Supérieur général de la congrégation des prêtres de Picpus, à Paris. Le ministère aurait été redevable de « deux indemnités de trousseau (…) acquises à des prêtres alors destinés pour les Marquises ». Le Ministre demandait à Lavaud de vérifier et de solder cette dette si elle était avérée.

L’installation des catholiques allait s’accélérer avec l’arrivée, en février 1849, de Mgr Stéphane Jaussen, évêque d’Axieri.

En 1860, l’Assemblée législative demandait au Commissaire impérial l’envoi de pasteurs protestants français, et en 1863, arrivaient les deux pasteurs Arbousset et Atger.

Le 1er août 1846, le Gouverneur Bruat reçut par le navire La Louise une lettre du Ministre de la Marine et des colonies (le baron de Mackau), datée du 27 février. C’est une lettre de recommandation pour un agent de La Société française de l’Océanie, monsieur Gustave Touchard, lequel avait pour mission “ d’organiser des comptoirs dans les Archipels de la Mer du Sud “.

Le 1er août 1846, le Gouverneur Bruat reçut par le navire La Louise une lettre du Ministre de la Marine et des colonies (le baron de Mackau), datée du 27 février. C’est une lettre de recommandation pour un agent de La Société française de l’Océanie, monsieur Gustave Touchard, lequel avait pour mission “ d’organiser des comptoirs dans les Archipels de la Mer du Sud “.

Le Ministre ne tarit pas d’éloges pour cette société : “ Je me plais à […] vous exprimer la vive sympathie que m’inspire l’œuvre tout à la fois commerciale et civilisatrice ” de ladite société. La Société de l’Océanie fut créée en 1844-1845 par trois hommes : Monseigneur Douarre (évêque in partibus d’Amata en Nouvelle-Calédonie, de passage en France), Auguste Marceau (commandant de marine) et Louis Victor Marziou (important armateur du Havre, principal financier de la Société). Cotée en bourse, elle avait pour actionnaires le pape, quinze cardinaux, vingt archevêques et le Roi d’Italie.

Sous l’impulsion des Maristes de Lyon et du commandant Marceau, une “marine religieuse” prit naissance. Elle arma plusieurs navires : l’Arche d’Alliance, l’Étoile du matin, la Stella Del Mare, l’Anonyme, la Léocadia et le Paquebot des Mers du Sud.

Le commandant Marceau (1806-1851) fut un personnage étonnant. Élève à l’école polytechnique, il fit des études approfondies sur la vapeur et s’engagea dans la marine. C’était alors un bon vivant et libertin, adepte du saint-simonisme. Après plusieurs campagnes militaires et scientifiques, il se fit baptiser en 1841 et devint un ardent défenseur de la foi.

En 1845, il prit le commandement de l’Arche d’Alliance, et il quitta la France le 15 novembre, pour rayonner pendant trois ans en Océanie.

Il arriva aux Marquises fin mai 1846 ; il y séjourna jusqu’au 2 juillet. Il se rendit alors à Tahiti, qu’il rejoignit en 4 jours. Puis, le 26 août, il fit route vers le Pacifique Occidental.

Le 22 juillet 1848, il revint à Tahiti où il fut reçu par monsieur Touchard (dont il est question dans la lettre du Ministre). Il apprit que la République était proclamée en France. Il repartit pour les Samoa le 5 septembre. (Il y rencontra Pritchard et en profita pour dénoncer les propos anti-français et anti-catholiques que ce dernier continuait de répandre.) Il était de retour à Tahiti le 6 décembre. Son navire fut affrété par le Gouverneur pour rapatrier 130 soldats (dont 6 condamnés), ainsi que la machinerie du Phaéton.

Son action dans le Pacifique fut essentiellement de transporter les missionnaires catholiques vers leurs destinations et de visiter ceux déjà en place : avec les autres navires, la Société en aura convoyé 117.

Mais la Société française de l’Océanie fut victime d’agents indélicats, d’un capitaine peu scrupuleux et de la mauvaise gestion de Marceau. La Révolution de 1848 lui porta un coup fatal, malgré l’injection de capitaux de Marziou. Elle liquida ses actifs et disparut en 1849.

Elle ne fut pas, comme l’envisageait le Ministre, “ sagement dirigée comme tout annonce qu’elle doit l’être, et promettant la réalisation d’une pensée des plus louables, ne (pouvant) manquer de devenir féconde en utiles résultats “.

Auguste Marceau se retira à Lyon chez les missionnaires maristes. Sa santé ne lui permit pas de devenir prêtre, comme il l’avait souhaité.

Sources :

– Yannick Essertel, Les vicaires apostoliques en phase pionnière en Océanie au XIXè siècle, 2011.

– Wikipédia

– Auguste Marceau, Capitaine de frégate… par un de ses amis, 1859.

À la fin de l’année 1843, la reine Pomare ayant refusé de hisser le pavillon du protectorat français, Du Petit-Thouars prononça l’annexion de Tahiti (6 novembre) et installa Bruat comme gouverneur, dans la résidence de cette dernière à Papeete. Elle écrivit une lettre de protestation à Louis-Philippe, puis, en janvier 1844, se réfugia à bord du navire anglais Basilisk.

À la fin de l’année 1843, la reine Pomare ayant refusé de hisser le pavillon du protectorat français, Du Petit-Thouars prononça l’annexion de Tahiti (6 novembre) et installa Bruat comme gouverneur, dans la résidence de cette dernière à Papeete. Elle écrivit une lettre de protestation à Louis-Philippe, puis, en janvier 1844, se réfugia à bord du navire anglais Basilisk.

C’est en mars 1844 que les affrontements commencèrent à Tahiti (Taravao, Mahaena, Haapape, Faaa).

En juillet, Bruat apprit que le gouvernement français n’approuvait pas l’annexion. Il tenta alors un rapprochement auprès de la reine, mais celle-ci choisit de s’enfuir aux Îles Sous-le-Vent à bord du Carysforth.

Le protectorat fut rétabli en janvier 1845 par l’amiral Hamelin, qui succédait à Du Petit-Thouars.

À Paris, on n’était au courant des événements que de longs mois après qu’ils fussent survenus.

Le 10 mai 1845, le Ministre de la Marine et des Colonies de Mackau envoya à Bruat une dépêche dans laquelle il annonçait qu’il avait été mis au courant d’une demande de protectorat auprès du gouvernement anglais, écrite en juillet 1844, de la part des chefs de Raiatea, Bora Bora et Huahine. « À cette occasion, ils se sont présentés comme indépendants du pouvoir de la reine Pomaré ».La demande n’avait pas été acceptée.

Cette indépendance affirmée allait devenir un sujet sensible dans les relations diplomatiques entre la France et l’Angleterre.

D’une part, « le consul d’Angleterre [il s’agit de William Miller] a écrit à son gouvernement qu’à ses yeux, cette indépendance est bien établie ».

Mais d’autre part, du point de vue français, « il avait été généralement admis que l’autorité de la reine Pomaré s’étendait sur la totalité des îles de l’archipel de la Société ». À l’appui de cette position, le ministre citait un rapport du capitaine de corvette Maissin qui, en août 1844, exprimait « sa conviction bien établie à ce sujet : il a d’ailleurs trouvé en vigueur dans ces îles, un règlement de pilotage signé par la reine Pomaré ».

C’était un problème qui « a besoin d’être l’objet d’une enquête dont les résultats seront soumis aux deux Gouvernemens qui, seuls, peuvent prononcer d’une manière sûre et définitive ».

En attendant le résultat de l’investigation que Bruat était chargé de mener à bien, « vous n’êtes autorisé à reconnaître la légalité d’aucun acte qui aurait pour effet de préjuger d’une manière quelconque à l’égard des îles dont il s’agit, la question de leur indépendance ».

Le 14 août 1845, le ministre écrivit qu’il avait pris connaissance des initiatives de Bruat, à savoir l’envoi de navires aux Îles Sous-le-Vent pour y faire reconnaître le protectorat et arborer le pavillon, lequel avait ensuite été enlevé « par les émissaires de la reine Pomaré ». Le ministre reconnaissait que Bruat n’avait fait que de se conformer aux instructions ministérielles. « Mais cette autorisation supposait comme incontestable le fait qui précisément se trouve ici mis en doute ; c’est-à-dire le droit de souveraineté de la reine Pomaré sur la totalité des îles comprises dans la dénomination d’archipel de la Société. »

Le ministre ignorait quelle avait été l’attitude de Bruat à la suite de cette “démonstration hostile“. « Je dois donc ici raisonner hypothétiquement. »” Sa préoccupation était de ne pas déclencher d’hostilités avec les populations (et avec l’Angleterre) tant que la question de la souveraineté de la reine sur les Îles Sous-le-Vent n’aurait pas été réglée entre l’Angleterre et la France : il fallait laisser le pavillon arboré s’il était toujours en place, ne pas tenter de le hisser à nouveau s’il avait été retiré, sur les îles « où a pu s’étendre la domination plus ou moins contestée de la reine Pomaré ».

Il espérait que l’enquête demandée serait terminée avant que Bruat n’eût reçu sa lettre.

Par ailleurs, le ministre se félicitait de départ du consul général anglais Miller : « Ce fonctionnaire a répondu à votre confiance et à vos bons procédés par une conduite mystérieuse, suspecte, et visiblement contraire à nos intérêts ». Le ministre des affaires étrangères allait « faire apprécier par le gouvernement britannique la conduite de son agent ». De Mackau félicitait Bruat de ne pas avoir reconnu à Miller un caractère officiel de consul ; il fallait continuer « de réclamer préalablement l’exequatur du Roi, avant toute reconnaissance d’un consul étranger ».

Toujours dans le domaine de la diplomatie se posait le problème du salut au pavillon, acte obligé de tout navire étranger entrant dans la rade de Papeete. Allant dans le sens de Bruat (d’accord avec l’amiral Hamelin), il écrivait : “« J’approuve qu’à l’avenir vous vous borniez, en traitant du salut, à en demander un seul, qui sera de 21 coups ainsi que je l’ai prescrit, et qui s’adressera simultanément au pavillon national et à celui du protectorat ». Enfin, Bruat était félicité pour son attitude envers la reine et pour la politique qu’il menait. « J’attends avec confiance vos prochaines communications », écrivait le ministre pour conclure sa lettre.

Mais il savait que la situation n’était pas stabilisée.

Dans sa lettre du 30 août 1845 (parvenue l’année suivante à Tahiti), il réitérait ses instructions : « Rien n’est plus propre, en effet, que les nouvelles complications survenues à Raïatéa et dans les autres îles du groupe occidental, à démontrer les inconvéniens et l’inopportunité d’un système d’extension du protectorat qui ne laisse plus à l’action commune des deux gouvernemens la liberté et la latitude nécessaires ».

Le 12 août 1845, l’amiral anglais Seymour jetait de l’huile sur le feu en déclarant reconnaître officiellement l’indépendance des Îles Sous-le-Vent. Après l’échec d’un débarquement français à Huahine en janvier 1846, les hostilités reprenaient à Tahiti en mars. Elles cessèrent en décembre, et le reine revint à Tahiti en février 1847.

L’indépendance des Îles Sous-le-Vent était actée par les deux nations européennes le 19 juin 1847 par la signature de la Déclaration Jarnac-Palmerston (abolie quarante ans plus tard).

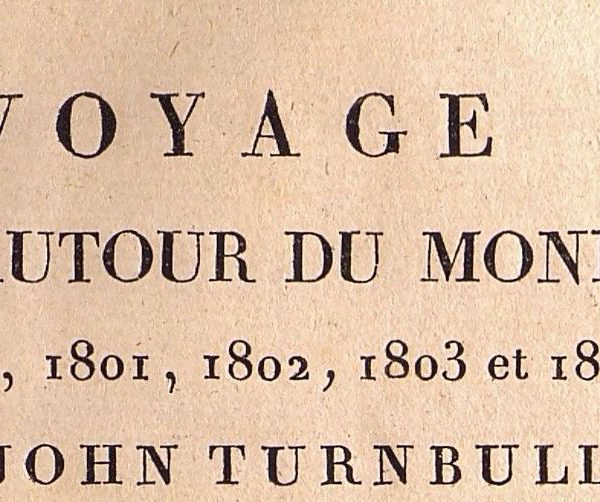

Ce livre est la traduction française de la première édition anglaise de 1805.

Ce livre est la traduction française de la première édition anglaise de 1805.

John Turnbull était un navigateur et marchand britannique qui participa, au début du XIXè siècle, à l’établissement du commerce dans le Pacifique entre l’Australie et la Polynésie ainsi qu’Hawai’i.

Le marchand John Turnbull et John Buyers, second officier de marine qui commerça en Chine, décidèrent d’acquérir un navire, la Margaret nouvellement mis à l’eau, leur permettant d’établir de nouvelles voies de commerce dans l’Océan Pacifique à partir de l’Australie. Ils fondèrent pour cela la compagnie Turnbull and Co. Buyers en était le capitaine, Turnbull le subrécargue. Le 1er juillet 1800, « nous quittâmes l’Angleterre pour aller tenter fortune dans des régions peu fréquentées par les Européens ».

(On notera que, dans ce récit, la chronologie est parfois très floue).

Leur route passait d’abord par Madère, San Salvador de Bahia, le Cap de Bonne Espérance qu’ils atteignirent le 7 novembre. Ils s’arrêtèrent un mois au Cap, puis gagnèrent Port Jackson (Australie) le 7 janvier 1801. « Nous ne nous attendions pas à y rencontrer cinq autres vaisseaux, et nous en fûmes très fâchés, appréhendant de ne pouvoir nous défaire de notre cargaison. Nos craintes ne se trouvèrent que trop bien fondées, car nous apprîmes que la colonie était presque dépourvue d’argent. […] Il fut convenu entre le capitaine et moi, que je resterais au Port-Jackson, pour tirer le meilleur parti possible de la cargaison, tandis qu’il se rendrait avec le vaisseau à la côte nord-ouest de l’Amérique ». Turnbull alla aussi tenter sa chance dans l’île de Norfolk où il resta dix mois. Entre temps, son capitaine était revenu du nord-ouest et avait engagé une équipe qu’il laissa sur King Island (au nord de la Tasmanie) pour y rassembler des peaux ; il souhaitait se rendre aux îles de la Société pour y renouveler ses provisions. Il récupéra Turnbull et firent voile vers l’est.

Après s’être arrêtés à Mehetia, ils atteignirent Tahiti le 23 septembre 1802 et jetèrent l’ancre dans la baie de Matavai. Ils y trouvèrent un autre navire, le Porpoise, venu de Port Jackson pour prendre un chargement de porcs. Sur la plage gisaient les débris du Norfolk, brisé par une tempête en début d’année. « Le capitaine du Porpoise nous informa que la guerre désolait Otaïti depuis longtemps à l’occasion de la tyrannie qu’exerçait la famille de Pomarre .» (La lutte pour la possession du dieu Oro battait son plein, mais la Margaret arrivait au moment d’une trève.)

Effectivement, Turnbull, qui était avant tout commerçant, eut à se plaindre de cet état de fait. Mais cela ne l’empêcha pas d’observer et de mettre par écrit ce qu’il vit de la société tahitienne. Il décrivit plus particulièrement les Pomare : Pomarre (Pomare 1er) dont il avait bien compris qu’il n’était que le régent, le vrai roi étant son fils Otoo (Tu – Pomare II). Ce dernier nous était présenté comme étant curieux de tout, et surtout demandeur de liqueurs fortes. « Tous les membres de la famille royale aimaient l’eau-de-vie avec passion ; et tous, excepté Pomarre, étaient furieux dans l’ivresse. » Turnbull fit aussi le portrait de Tetua, femme de Pomare II ; de Edeah (Itia), mère de Pomare II, qui vivait avec « son favori, un chef de l’île d’Huaheine, dont la figure et les manières annonçaient la férocité». De nombreuses anecdotes nous fournissent des renseignements précieux sur cette année 1802, tant sur le conflit en cours que sur les missionnaires (dont il fait l’éloge) et les Tahitiens. Les affaires se font tant bien que mal : « Le capitaine était à terre pour veiller à l’approvisionnement et aux salaisons, et j’avais le commandement du vaisseau. […] Nous avions déjà passé un mois à Otaïti, occupés à rassembler des cochons, mais sans avoir pu encore nous en procurer un nombre suffisant.» Ils décidèrent alors de se rendre aux Îles Sous-le-Vent. Ils furent très bien reçus à Huahine, et assistèrent à un spectacle de danse. À Ulitea (Raiatea) cependant, ils durent faire face à une tentative des insulaires, aidés de quelques marins déserteurs, de s’emparer du bateau. Ce fut avec difficulté qu’ils purent s’échapper. Ils firent halte à Mobidie (Maupiti), où ils purent se ravitailler et où “les cochons y coûtent beaucoup moins cher».

Ils se rendirent ensuite aux îles Sandwich, d’où ils repartirent le 21 janvier 1803.

Naviguant dans les Tuamotu du nord-ouest, ils eurent quelques frayeurs en tentant un contact avec des habitants qu’ils soupçonnèrent de cannibalisme. Ils firent escale à Matia (Makatea) avant de revenir à Tahiti. Ils furent accueillis par « leurs anciens amis, Pomarre, Edeah et Otoo, avec la plus grande cordialité» . Malheureusement pour eux, pendant leur absence, le vaisseau Nautilus « avait enlevé tous les cochons qu’il avait pu se procurer, ce qui nous contraria beaucoup. […] En conséquence, nous convînmes, le capitaine et moi, qu’il irait chercher des porcs dans quelques-unes des îles situées à l’est d’Otaïti, et que je resterais dans cette dernière île avec deux ou trois de nos gens, pour saler la provision déjà faite» .

Turnbull s’organisa pour trouver des porcs. Il enrôla des déserteurs, avec à leur tête Pierre le Suédois. Les animaux abondèrent. Après quelques problèmes avec des hommes qu’il avait engagés, il établit son magasin chez les missionnaires « dont la maison était une espèce de château-fort» .

Il ne manquait pas de maintenir de bonnes relations avec la famille royale. « Otoo m’invitait souvent à aller le voir. Je le trouvais toujours oisif, ainsi que la reine son épouse. Il me faisait signe de m’asseoir sur l’herbe, puis il s’y couchait à côté de moi, et entrait en conversation familière. La reine n’avait pas moins de condescendance que son royal époux. Elle ne manquait jamais, dans ces occasions-là, de fouiller dans mes poches pour s’approprier tout ce qu’elle y trouvait. La reine de Tiaraboo, sa sœur, en faisait autant : aussi avais-je soin de ne mettre dans mes poches que des objets de peu de valeur, que les deux reines avaient le plaisir de me voler.»

Après un temps anormalement long (deux mois au lieu de trois semaines), la nouvelle du naufrage de la Margaret arriva. Dix-huit rescapés purent rejoindre Tahiti sur un radeau.

Turnbull se rendit à Eimeo (Moorea), où il resta neuf jours. Au début du mois d’août 1803, une grande expédition se mit en route contre le peuple d’Attahoura, avec le roi Otoo, et son frère Terinavouroa, roi de Tiarabo, Pomarre, Edeah, Paitia, frère de Pomarre et Awow, leur sœur, à la tête de tous leurs guerriers, auxquels s’étaient joints dix Européens

Le moral est au plus bas : « Après la perte de notre vaisseau, notre perspective à Otaïti devenait fort triste» . Au bout de trois mois, un navire vint mouiller en baie de Matavai. Le capitaine accepta de les prendre à bord, avec pour destination Port-Jackson. La veille de leur départ, Turnbull assista à la mort de Pomare (3 septembre 1803).

Ils revinrent en Australie en passant par les Îles des Amis (Tonga) et l’île Norfolk. Ils attendirent encore longtemps avant de s’embarquer sur le Calcutta pour rejoindre l’Angleterre qu’ils revirent après quatre ans et trente et un jours.

O’Reilly écrit (dans Tahitiens) : « Écrit avec expérience et objectivité, cet ouvrage, trop peu connu, trop peu utilisé, est d’une importance capitale pour l’étude du comportement des indigènes et de leur attitude vis-à-vis des étrangers, vingt ans environ après leur premier contact avec les blancs, et la réalité – alors comme aujourd’hui – apparaît bien éloignée de certains rêves idéalistes…» “