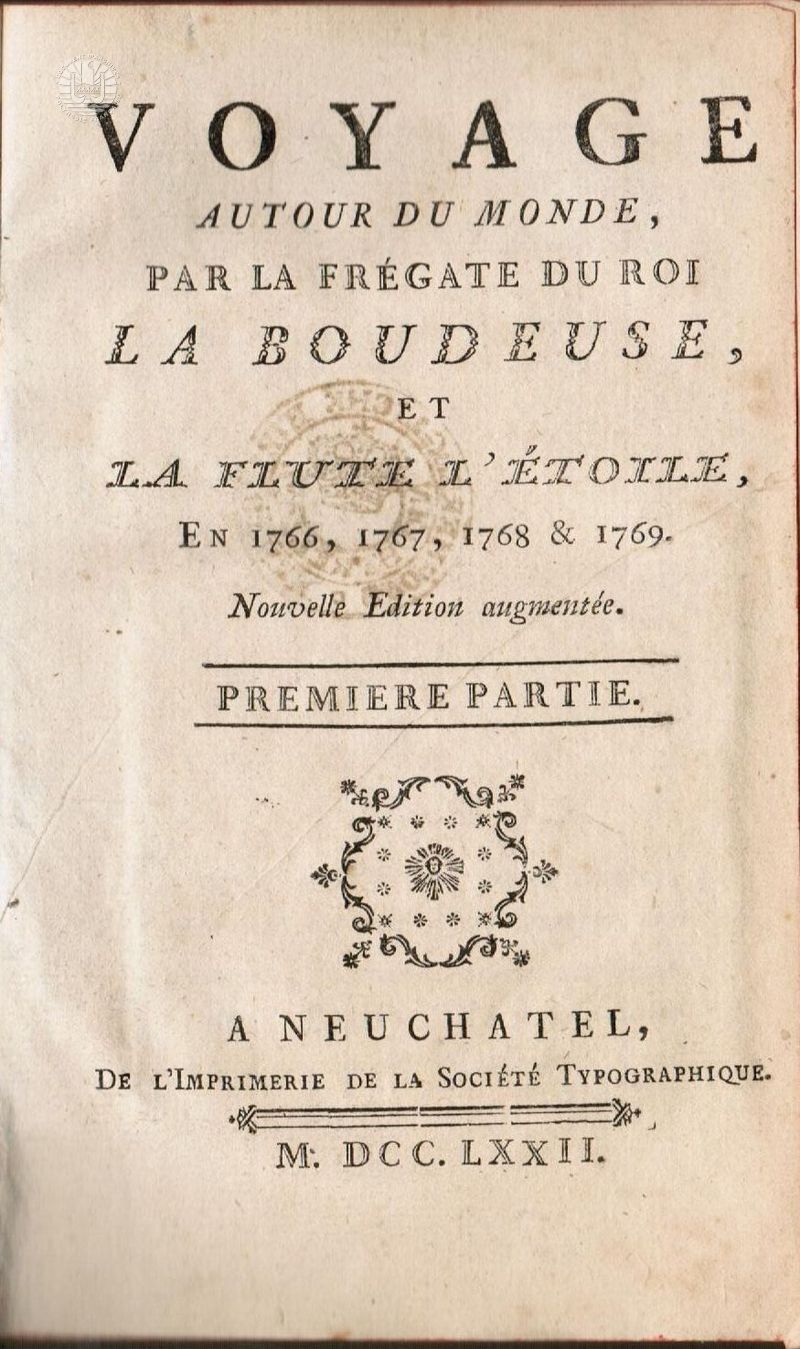

Ce livre de format 12×18,5cm paraît en 1772. Il contient 550 pages et se compose de deux parties :

- 1ère partie – pages numérotées de 1 à 250 : épitre au Roi (1 à 6), discours préliminaire (7 à 28), Voyage autour du monde 1ère partie contenant depuis le départ de France jusqu’à la sortie du détroit de Magellan (29 à 220), table des matières (221 à 226), explication des termes de marine (227 à 250)

- 2ème partie – pages numérotées de 1 à 300 : Voyage autour du monde 2nde partie contenant depuis l’entrée dans la mer occidentale, jusqu’au retour en France (1 à 267), vocabulaire de l’isle Taiti (268 à 283), observations (284 à 289), table des matières (290 à 297), avis de l’éditeur (publicité, 298 à 300).

Après la défaite de la France au Canada (et la perte de Terre-Neuve), Bougainville propose au ministre Choiseul un plan d’exploration des terres Australes, comportant l’établissement d’un entrepôt aux îles Malouines, archipel connu depuis longtemps des marins de Saint-Malo qui l’ont ainsi baptisé. Ces îles doivent servir de base à l’exploration de l’Océan Atlantique vers l’Est, puis, si on ne trouve rien, vers l’Ouest, au-delà du Cap Horn. En 1763, Bougainville reçoit pour mission d’établir une colonie de peuplement aux Malouines. Il effectue deux voyages, installant 75 personnes. Mais l’Espagne proteste énergiquement, car elle revendique la propriété de ces îles au nom du traité de Tordesillas ! Choiseul cède et en 1766, Bougainville est chargé de procéder sur place à la remise de l’archipel aux Espagnols. De plus, Choiseul lui donne pour mission de poursuivre sa route vers l’Ouest, pour reconnaître les terres australes dans le Pacifique, puis les Moluques (pour les épices) ; il recherchera une île proche des côtes de Chine pouvant servir d’entrepôt à la Compagnie des Indes, fera une escale finale à l’île de France (pour savoir si la guerre n’est pas déclarée), puis rejoindra la France par le Cap de Bonne-Espérance.

L’ouvrage commence par un Discours préliminaire : « Énumération de tous les voyages exécutés autour du monde, et des différentes découvertes faites jusqu’à ce jour dans la mer du Sud ou Pacifique ». Cela part du voyage de Magellan (1519) jusqu’aux voyages de Dampierre (Dampier) (1701).

La première partie comporte quatre chapitres :

- Nantes (1er départ le 15/11/1766, 2ème départ de Brest le 05/12 suite à des avaries causées par une tempête) – Montevidéo – Malouines / jonction avec les Espagnols pour la remise de l’archipel.

- Malouines – Rio de Janeiro – jonction de La Boudeuse avec L’Étoile

- Rio de Janeiro – Montevideo – Missions du Paraguay

- Montevidéo – Détroit de Magellan dont il sort en janvier 1768.

La deuxième partie comporte sept chapitres :

- Détroit de Magellan – Archipel dangereux (Tuamotu) – Tahiti

- Séjour à Tahiti

- Tahiti – nouvelles îles (Samoa) – Grandes Cyclades (Nouvelles-Hébrides)

- Grandes Cyclades – Nouvelle-Bretagne (île de Papouasie-Nelle Guinée)

- Port de Praslin (dans l’île Santa Isabel, aux Salomon) – Moluques – Boëro (Buru)

- Boëro – Batavia (Jakarta)

- Batavia – île de France (Mauritius) – Cap de Bonne Espérance – Ascension – Saint-Malo.

Bougainville termine ainsi son récit : « J’y entrai [à Saint-Malo] le 16 [mars 1768] après-midi, n’ayant perdu que sept hommes pendant deux ans et quatre mois écoulés depuis notre sortie de Nantes» .

À la fin du livre prennent place un vocabulaire et des observations sur l’articulation [la prononciation] de l’insulaire de la mer du Sud. Il s’agit d’Aotourou, Tahitien amené en France par Bougainville (observations faites par M. Pereire).

Ce tour du monde n’a quasiment rien rapporté au royaume de France. Cependant, la « découverte » de Tahiti (où Wallis est passé en juin 1767), avec le récit qui en est fait, demeure l’évènement de cette deuxième moitié du XVIIIè siècle, le siècle des Lumières qui a cru rencontrer dans cette « Nouvelle-Cythère » l’homme « à l’état de nature » tant célébré par les philosophes …

Le Feï est un journal de dimensions 21,5×29,3 qui parut à Papeete du 25 août 1919 au 18 avril 1921.

En manchette on trouve :

– la date, le numéro et le prix ;

– une image : du numéro 1 au numéro 5, ce sont deux bananiers fei, un grand et un petit ; ensuite, c’est un homme vêtu d’un pareu et d’un chapeau, porteur de deux régimes attachés à un solide rondin posé sur l’épaule gauche, maintenu de la main gauche, et la main droite posée sur la hanche droite ;

– le titre Le Feï, avec au-dessous : Bulletin bimensuel des Intérêts économiques des Établissements français de l’Océanie ;

– le prix de l’abonnement (demi-tarif pour “Les Soldats de la grande Guerre ») et le prix des annonces ;

– en exergue : “Par le bon sens – Par la bonne foi – Par la bonne volonté ».

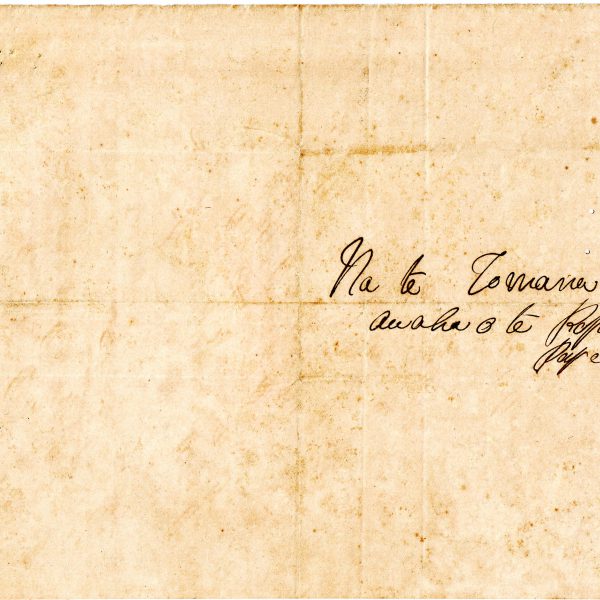

La collection presque complète (il manque le n°21 du 17 mai 1920) est reliée sous une solide couverture cartonnée. Les trois côtés ouverts de ce volume sont carbonisés. L’explication de cet état est donnée dans la dédicace inscrite sur la deuxième de couverture : « À Bengt Danielsson qui a sauvé de l’incendie du petit fare en juillet 1981 une partie de ma bibliothèque tahitienne. Avec toute ma reconnaissance et bien amicalement. (signé) Pierre Jourdain[1] 31 octobre 1981 ».

Les pages ne sont pas numérotées. Il y en a 540.

Du n°1 au n°10 sont mentionnés deux noms : L. Pécastaing, rédacteur-fondateur et L. Juventin, gérant ; à partir du n°11, un seul nom : Tinau, gérant.

Le choix du mot fei est expliqué dans l’éditorial du n°1 intitulé “nos idées” : « Joyau de l’opulence nourricière et spontanée de Tahiti“, « emblème du pays, symbole de la facilité et de la simplicité d’existence, de la confiance en la certitude du lendemain qui dominent ici les actes et les sentiments». « Aimer le feï, c’est aimer Tahiti ».

Le rédacteur affirme vouloir se démarquer « des allures pamphlétaires qui ont presque toujours caractérisé la presse locale […] La vie moderne exige un journal, non pas de combat, mais d’affaires ». Il souhaite une « fusion plus intime des éléments indigènes et des éléments d’apport ».

Les sujets abordés dans ce périodique sont variés. En voici pêle-mêle une liste non exhaustive : la vie tahitienne (informations, chronique locale), la mercuriale de Papeete, la navigation, la rubrique nécrologique, des poésies, “Tahiti vu du dehors“, des réflexions politiques, le change monétaire, l’agriculture (« nos cocotiers », la vanille, l’apiculture…), la circulation et l’état des routes, les rôle des Poilus, le port de Papeete, les archipels, la plonge, des charges contre les Chinois, le village de ségrégation d’Orofara, des anecdotes historiques, des comptes rendus de manifestations (conseil municipal…), du courrier, le tourisme, l’enseignement. Il y a un article en tahitien par numéro et une « english column »..

Une place importante est accordée à la publicité.

Dans le recueil conservé au S.P.A.A. se trouvent deux feuilles encartées consacrées à « Nos glorieux Tahitiens », tel Théodore Coppenrath, “tué à l’ennemi le 27 août 1917” (14/06/1920). Dans un dossier des archives coté 41W31 se trouve un autre encart « Souscrivez à l’emprunt» avec le portrait du Gouverneur p.i. Jocelyn Robert, suivi d’un appel à la générosité de la population (08/03/1920)[2].

Mais Louis Pécastaing n’échappe pas à la mesquinerie ambiante ni aux polémiques.

Dans son n°41 du 7 mars 1921, il s’en prend au secrétaire-rédacteur de la Chambre de Commerce de Papeete qui a tardé à lui transmettre un Communiqué qu’il publie, en le faisant précéder de remarques peu diplomatiques : Ce retard “est le fait de l’inexplicable négligence du secrétaire rédacteur de ladite assemblée. Nous disons inexplicable pour ne pas dire intentionnelle, car le fait s’est déjà produit pour des communiqués du Conseil Municipal et de la Chambre d’Agriculture, dont il est aussi le scribe omniprésent. Si ce Monsieur avec lequel nous n’avons jamais eu le moindre rapport n’aime pas le Fei (ce qui est son droit), il doit néanmoins suivre les instructions qui lui sont données […] Il élague singulièrement dans ses comptes rendus les paroles de certains, tandis qu’il s’étend copieusement sur ce que dit un autre. Si donc il tient à conserver ses triples fonctions, qu’il veuille bien se contenter de les remplir à la satisfaction des intéressés et … du public.” L’intéressé (nous dit O’Reilly[3])), M. Malinowski, s’est jugé offensé et le provoque en duel. Pécastaing refuse cet affrontement.

Dans le n°42 du 21 mars, il règle ses comptes également avec Constant Deflesselle, notable de Papeete qui vient de faire paraître, le même mois, un nouveau journal : L’Écho de Tahiti (mensuel, puis bimensuel, qui durera un peu plus d’un an). Dans l’éditorial, il écrit : « Un confrère surgit, parce que nous n’avons pas voulu nous plier à des phobies et des théories que nous estimons absolument déplacées dans une petite colonie comme la nôtre où si peu d’éléments peuvent les comprendre et les discuter». Qu’a écrit Constant Deflesselle dans son éditirial du n°1 ? « Un seul journal paraissait jusqu’ici à Papeete et les personnes étrangères à Tahiti pouvaient croire que ce journal représentait l’opinion publique unanime ; or on sait à Tahiti qu’il n’en est rien. D’autre part, les Tahitiens voyaient avec regret ce même journal exposer des théories qui n’étaient pas les leurs, couvrir de fleurs des actes administratifs pas toujours exempts de reproches, faire concurrence au Journal Officiel pour distribuer des félicitations pas toujours méritées».

Plus loin, il semble qu’un article de l’Écho de Tahiti ait mis en cause le patriotisme de Pécastaing. Ce dernier affirme qu’il est « né de parents français, nés l’un en France, l’autre dans un consulat français, issus eux-mêmes de parents français, nés en France, et ainsi de suite, j’ai préparé l’École Polytechnique aux frais du Gouvernement français (Bourse nationale) […]»[4]

Mais ensuite, il fait référence à une décision parue au JO des ÉFO[5] dans laquelle était acceptée sa “démission de Soldat Français“. Or cette décision du Gouverneur fait référence à une lettre où il écrit qu’il est Espagnol, de parents espagnols… ?

Dans le dernier numéro (44), un petit encart signale la fin de la parution du Feï.

C’est encore Deflesselle qui écrit alors : « Un confrère vient de s’éteindre», ajoutant « il est mort de dépit, d’amertume et de fiel en hoquetant des imprécations contre le crétinisme et l’imbécilité de ses contemporains».[6]

[1] Pierre Jourdain, 1901-1983, Capitaine de vaisseau, auteur d’ouvrages et d’aricles sur l’Océanie.

[2] Voir B.S.E.O. n° 338.

[3] O’Reilly, Bibliographie de Tahiti, Paris, 1967.

[4] Ces affirmations contredisent ce qu’écrit O’Reilly, le présentant comme étant “d’origine suisse” (Bibliographie de Tahiti, Paris, 1967).

[5] JO des ÉFO n° du 1er juin 1915, page 269.

[6] Cité par O’reilly, op.cit.

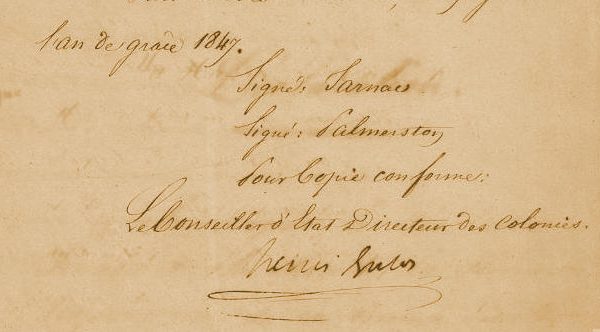

Ces deux documents sont insérés dans le recueil, pour l’année 1845, de la correspondance que le Ministre de la Marine et des Colonies, le baron de Mackau, adresse au nom du Roi Louis-Philippe au Gouverneur Armand Bruat à Tahiti.

Ces deux documents sont insérés dans le recueil, pour l’année 1845, de la correspondance que le Ministre de la Marine et des Colonies, le baron de Mackau, adresse au nom du Roi Louis-Philippe au Gouverneur Armand Bruat à Tahiti.

Ils sont datés du 15 février 1845.

Dans le premier, le Ministre annonce que le Roi, ayant eu sous les yeux « les demandes que vous m’avez adressées en faveur des officiers et autres qui se sont distingués dans les combats qui ont été livrés à Taïti du 20 mars au 30 juin 1844 […] a bien voulu faire les nominations et promotions suivantes dans l’ordre Royal de la Légion d’honneur […] ». Suit une liste de onze militaires. « Je vous annonce en outre que […] le Roi a bien voulu nommer aussi chevalier de l’ordre Royal de la Légion d’honneur, le Chef Itoti, que vous m’avez désigné comme s’étant parfaitement conduit dans le combat de Hapapé .»

Le second document est le duplicata du diplôme remis à Hitoti.

Hitoti (1770-1846) est chef à Teaharoa et Tiarei quand les Français établissent le protectorat.

C’est un personnage qui s’est déjà fait remarquer dans l’histoire tahitienne. Vers 1810, il s’est opposé, avec d’autres, à la volonté d’hégémonie de Pomare II. Entre 1811 et 1813, on le voit « élève » des missionnaires de la L.M.S. à Moorea.

À partir de 1829, avec d’autres chefs, il s’oppose à la jeune Reine Pomare IV qui montre trop de sympathie envers le mouvement Mamaia. En 1833, avec Tati et Paofai, il participe, à Taiarapu, à des combats qui voient la défaite des « rebelles » de la Mamaia.

En 1836, il se montre favorable aux missionnaires catholiques français (que la Reine, sur les conseils de Pritchard, fait expulser). Il s’entend avec Moerenhout, qui est devenu consul de France en 1838, et qui en fait un fervent partisan de la France.

En septembre 1842, avec Paraita, Utami et Tati, il appose sa signature sous celle de la Reine sur la sollicitation du protectorat adressée au Roi des Français.

Il est l’un des Grands Juges, Président de la Haute Cour indigène.

En mars 1844, il accompagne le Gouverneur Bruat, à bord du Phaéton, jusqu’à Taravao où des rebelles à la présence française (soutenus par la Reine et des résidents anglais) attaquent les installations militaires.

Les 29 et 30 juin, il participe aux combats de Haapape (Mahina).

Dans son rapport rédigé le 8 juillet et envoyé au Ministre, Bruat écrit à son propos :

« Je résolus de marcher sur Hapapé (pointe Vénus) […] Je rejoignis la colonne à Papana, où je retrouvai, ainsi que je l’avais ordonné, le chef de la police européenne et indigène, avec une vingtaine de naturels qui s’étaient joints d’eux-mêmes à nous, sous le commandement du chef Itoti, dont je signale le dévouement éprouvé à votre Excellence. […] Le chef Itoti s’étant parfaitement conduit, j’ai l’honneur de vous demander la croix pour lui : cette distinction méritée ne peut que produire un bon effet .»

On peut lire, dans un numéro de L’Illustration de 1848 (cité par O’Reilly dans Tahitiens) : « a vaillamment combattu dans nos rangs et est mort au service de la France le jour même où il recevait la décoration de la Légion d’honneur. […] Ses derniers instants ont été comblés par la pensée que l’œuvre qu’il avait contribué à fonder sortait enfin victorieuse des entraves qu’elle avait si longtemps éprouvées .» (Il faudra cependant encore toute l’année 1846 pour que les combats prennent fin définitivement.)

Hitoti est décoré « pour ses services » en général, mais le Ministre a ajouté en P.S. : « Cette faveur est aussi la récompense de votre belle conduite au combat de Hapapé .»

Cette lettre de Pomare IV est une feuille de format 13,5×21 cm, écrite recto-verso en français.

Cette lettre de Pomare IV est une feuille de format 13,5×21 cm, écrite recto-verso en français.

L’écriture est appliquée, c’est peut-être celle de son fils.

La Reine avait conservé des liens avec Madame Bruat, qui avait quitté Tahiti avec son mari le 31 mai 1847. Un Tahitien, Tariirii, chef de Mahina, fit le voyage avec eux (il revint en 1849).

L’amiral Bruat aura eu un destin tragique : alors qu’il revenait de la guerre de Crimée, il contracta le choléra et mourut à bord du Montebello le 19 décembre 1855. (Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise.) La nouvelle fut connue à Tahiti. Voici ce qu’écrivirent des Tahitiens à Mme Bruat en 1857 : « Nous avons pleuré la perte immense que vous avez faite dans la mort de votre illustre époux et à nous notre vénéré Père et Protecteur. Bruat est mort. Nous n’avons plus en France de protecteur si ce n’est vous, Madame ; et l’Empereur qui a si bien apprécié Bruat et a si dignement su vous récompenser par la place que vous occupez près de son fils ».

En effet, en 1856, sa veuve avait été nommée gouvernante de la Maison des Enfants de France (institution créée en 1810 pour les enfants de la famille impériale).

C’était un titre purement honorifique. Le prince Louis-Napoléon, qui venait de naître cette même année, sera élevé par sa mère, l’Impératrice Eugénie. Madame Bruat (que l’on désigne par : « Son Excellence Madame la Gouvernante ») qui avait une voiture à sa disposition, venait tous les jours voir le Prince. Dans les cérémonies, sa charge l’appelait à porter l’enfant impérial.

Depuis 1847, les différents Commissaires auprès de la Reine Pomare avaient le souci de promouvoir la langue française chez les Tahitiens. En février 1847, Bruat avait suggéré au Ministre que « dans l’état actuel de tranquillité de nos établissements », il serait bon de « conduire en France où ils seraient instruits aux frais du Gouvernement, six ou huit jeunes gens, fils des principaux chefs du pays ». Fin 1847, huit jeunes furent envoyés en France, avec parmi eux Taatarii, qui fut nommé interprète du gouvernement à son retour. En 1860, le jeune Tehia (Teiha dans la lettre de la Reine), fils de Tariirii, fut envoyé chez les Frères des écoles chrétiennes à Passy. Il sera de retour à Tahiti à la fin de 1863.

En novembre 1862, le commandant Gaultier de la Richerie fit partir sept jeunes Tahitiens. Parmi eux : Tuavira, fils de la Reine, à destination du pensionnat Notre-Dame de Toutes Aides, près de Nantes, où ils arrivèrent le 27 février 1863. On peut penser que la lettre de Pomare IV avait fait le même trajet (sur la frégate l’Isis). La Reine souhaitait que son amie cherchât « une bonne école pour lui […], qu’il habite la même localité [que vous] et que vous soyez son bon soutien et sa bienfaitrice ». Elle lui recommandait aussi les autres garçons.

La présence de ces jeunes protestants dans une institution catholique allait susciter une vive polémique en France. Mais la Reine voulait que son fils restât chez les Frères. S’adressant au Supérieur général, elle écrivait : « Fais bien connaître à l’Empereur ma volonté formelle : que mon enfant reste entre tes mains à Nantes ». Les autres jeunes Tahitiens ne souhaitaient pas aller chez les protestants. Tuavira passera ses hivers dans le Sud-Ouest. À ce sujet, on peut lire dans le Supplément au n°15 du Messager de Tahiti du 10 avril 1875 : « Son séjour en France a été marqué par un épisode intéressant. Le 6 janvier 1864, le marquis de Bertrand-Moleville, petit-fils du ministre de l’infortuné Louis XVI, donnait au jeune et royal écolier et à ses cinq compagnons, une fête dans son château de Ponsan[1]. C’est là que Joinville a vu pour la première fois ce produit de notre climat, la glace. Curieux de toucher cette merveille qui lui était inconnue, il courait, se précipitait vers cette nouveauté qui frappait ses regards et dont la formation lui semblait magique. Un arbre fut planté à cette occasion aux abords du château, comme témoin durable de sa visite et de l’affectueuse hospitalité qu’il y avait reçue ».

La Reine ayant souhaité que son fils fût présent au mariage de sa sœur, la Reine de Bora Bora, ils rembarquèrent le 3 juin 1865 à Brest sur la Néréïde. Leur voyage les fit passer par Le Cap, La Réunion, Madagascar, Sydney, la Calédonie et Tahiti où ils arrivèrent le 14 février 1866.

Le numéro 1 de L’Ophicléide, “Journal humoristique de Tahiti”, parut en juin 1886 à Papeete. Des élections au Conseil Général devant avoir lieu le 13 juin (il y est fait allusion plusieurs fois dans ce journal), on pourrait situer cette parution dans le premier tiers du mois, et même avant le 9[1]. Mais en page 3, des “informations” sont datées du 13 juin 1/2 (sic) et du 14 juin !

Le numéro 1 de L’Ophicléide, “Journal humoristique de Tahiti”, parut en juin 1886 à Papeete. Des élections au Conseil Général devant avoir lieu le 13 juin (il y est fait allusion plusieurs fois dans ce journal), on pourrait situer cette parution dans le premier tiers du mois, et même avant le 9[1]. Mais en page 3, des “informations” sont datées du 13 juin 1/2 (sic) et du 14 juin !

Il n’y eut pas de n° 2, ainsi que ses rédacteurs le pressentaient dans leur “profession de foi” : « Et si le jour qui le voit naître le voit aussi mourir, il aura toujours eu la satisfaction intime d’avoir dit au moins une fois la façon de penser de ses rédacteurs… et c’est quelque chose !».

C’est un journal de quatre pages, de grand format 28 x 41,5 cm. Son contenu se présente sur deux colonnes, excepté pour les publicités sur la deuxième moitié de la page 4.

La manchette propose un certain nombre d’indications amusantes, laissant à penser que l’on a affaire à une production de potaches. Le titre, placé en diagonale, est étrange. Un ophicléide est un instrument de musique à vent, de taille imposante, de la famille des cuivres, et qui est déjà en désuétude dans les années 80 du XIXème siècle, remplacé peu à peu par le tuba.

Le choix de ce nom est expliqué plus loin : « Nous aurions pu appeler cette feuille, dont l’apparition sera l’une des gloires du XIXème siècle (siècle déliquescent !), aussi bien Le Carillon, La Clochette, Le Bourdon, etc…etc. Nous avons choisi le nom d’Ophicléide parce que si La Cloche abuse de son cuivre, nous pourrons toujours jouer de notre instrument… avant ». Il est clairement fait allusion au journal La Cloche, dont le n° 1 était sorti peu avant, le 25 mai de la même année. La suite de l’explication repose sur un jeu de mots : « Notre titre nous donne aussi le droit de nous comparer à la divinité elle-même […] car si Dieu fit le monde en six jours, il ne faut pas perdre de vue qu’O FIT CLÉIDE en 6 bécarres »[2]“.

Qui sont les créateurs de cette publication ? O’Reilly[3] écrit qu’elle semble être “l’œuvre de deux avocats de l’époque : Langomazino fils et J. Texier”.

Hégésippe Langomazino (1844-1911) était un défenseur (avocat) qui avait pris la succession de son père Joseph Langomazino décédé en 1885.

Jules Texier (1858- ? ) était aussi un défenseur. Il avait épousé en 1886 Marie-Antoinette Brault (1867-1953), sœur de Léonce Brault. Il était reparti en France après avoir divorcé.

Leur nom n’apparaît pas ; il y a seulement une mention signée de La Rédaction : « Si tu veux savoir mon nom, mon cordonnier l’a mis sous ma semelle ».

Le Comité de Rédaction est : TOUT-LE-MONDE.

La Direction et l’administration sont au nom d’un certain WITAS, rue de Bréa. On trouve dans le BO des ÉFO de 1886, au 14 décembre : M. Witas est nommé agent du service actif des contributions à Papeete en remplacement de M. Charles .

Le reste de la manchette est à l’avenant :

– On ne s’abonne nulle part.

– Journal en Scie bécarre.

– Prix du numéro : 1 franc – 0,50 pour les Bonnes d’Enfants, les Militaires non gradés, et les personnes atteintes de “feefee”. Gratis pour les individus justifiant du mal de “macaque”[4].

– Presque illustré quoique peu judiciaire – Un tantinet poétique – Légèrement politique – Nullement commercial – Mais d’annonces.

– Paraissant de temps en temps.

Les journaux de ce temps adoptaient tous une formule latine. Pour L’Ophicléide, ce fut : Et nunc erudimini qui judicatis terram. Il s’agit d’un extrait de la Bible, psaume 2.10, dont la formulation précise est : Et nunc reges intelligite erudimini qui judicatis terram : « Et maintenant, rois, comprenez, corrigez-vous, juges de la terre !

On trouve aussi, dans la profession de foi, une justification de la date de parution : « L’Ophicléide a choisi le mois de juin pour sortir du chou, parce que ce mois est sous le signe zodiacal du Cancer, et que comme lui l’Ophicléide trop pique ». Ce jeu de mots se comprend mieux quand on sait qu’une partie de la racine grecque de cet instrument – ophis – signifie serpent.

En page 2, on peut lire, sur deux colonnes et demie, le seul article “sérieux” pour lequel ce numéro semble avoir été destiné. Il s’agit d’un réquisitoire contre l’arrêté du 17 mai 1886 et contre son rédacteur, le Chef du Service judiciaire, le Procureur de la République par interim Pissarello. C’est un texte portant « réorganisation du corps des défenseurs, et réglant l’exercice du droit de défense des parties devant les tribunaux de la colonie »[5].

L’auteur de l’article, après un long développement, estime que ce texte est inopportun et « qu’il assimile les défenseurs à des collégiens qu’on met au pain sec pendant quinze jours quand ils n’ont pas été bien sages ». Assurément, le Procureur p.i. Pissarello est en conflit avec au moins un défenseur « qui possède un nez qui déplaît au ministère public ».

Le journal fait état de la rumeur selon laquelle ledit Pissarello pourrait être nommé titulaire de son poste.

À la rubrique “Âneries Ultra-Bécarres“, on lit cette information qui égratigne trois personnalités :

“Il est question de l’installation de bancs sur la place du gouvernement. Il est certain que le beau naît (Frédéric Auguste Bonet, défenseur, qui fut élu le 13 juin au Conseil Général) dans la Colonie. Mort à qui nie (Dauphin Moracchini, Directeur de l’Intérieur, Gouverneur par interim) ce fait dont l’évidence s’impose à tous. Nos administrateurs nous paraissent désormais plus précieux que le diamant, car celui-ci, en effet, ne raie que le verre, tandis que pour le banc, c’est pis, ça raie l’eau (Pissarello, Procureur).”

Ça ne vole pas haut.

Le directeur de La Cloche, Gaston Cognet, est pris à partie. Outre l’annonce de sa future nomination comme défenseur, il est fait allusion à son refus de se battre en duel suite à un article paru dans son numéro 1.

Quatre personnages sont présentés comme candidats de Papeete aux élections générales, mais ils ne sont désignés que par des surnoms : Cyclope, dit Cherche-Oreilles ; Mac-Aroni, dit Jambe-de-Coton, Violet, fabricant de pipes, et Bloum-Pudding. Il est tentant d’y voir les quatre élus : Bonet, Cardella, Langomazino et Liais. Dans la rubrique “Avis” en dernière page, on retrouve trois de ces sobriquets dans deux annonces fantaisistes :

– Il a été perdu une caisse de pipes Violet – La rapporter à l’usine Bloum-Pudding, à S. Francisco – Récompense au net.

– Spécialité de “Lapins pour Dames” – S’adresser à Mac-Aroni, à Papeete.

La rubrique “Mouvements du Porc” (port) est aussi fantaisiste que le reste, avec “Guère de navires entrés” (au lieu de navires de guerre), etc.

Deux articles se rapportent aux élections. L’un, signé Léo Delpech, “Candidat Larmoyant“, propose “l’Union des Peuples, sous les auspices d’une divinité souveraine : Inclinons nos fronts poudreux devant la PENSÉE LIBÉRALE“.

L’autre, signé Mouchy, “candidat Va-nu-Pieds” propose un programme en trois points : “Je soutiens l’hôpital chinois, la Direction de l’Intérieur, l’asile des aliénés, toutes institutions très-salubres“.

Il y a encore bien d’autres passages qui se veulent humoristiques…

Journal de circonstance (à la veille d’une élection), sans lendemain, on ne sait pas à quel nombre d’exemplaires il fut tiré, ni s’il suscita de l’intérêt – et auprès de qui ? Ses auteurs s’en désintéressèrent-ils très vite ? Y eut-il des pressions pour les faire taire ?…

[1] À la page 3, il est dit, dans la rubrique “Informations” : « On parle de la nomination de M. J-T. Cognet, agent d’affaires, comme défenseur ». Or la décision, en date du 9 juin, paraît au JO des ÉFO du 10 juin.

[2] Bécarre : signe qui indique sur une partition qu’il faut restituer sa hauteur naturelle à une note précédemment altérée (diésée ou bémolisée). Cléide était une des trois nymphes ayant élevé Bacchus sur l’île de Naxos.

[3] O’Reilly, Bibliographie de Tahiti, Paris, 1967.

[4] Mal de (la) macaque : une bronchite.

[5] JO des ÉFO du jeudi 20 mai 1886.

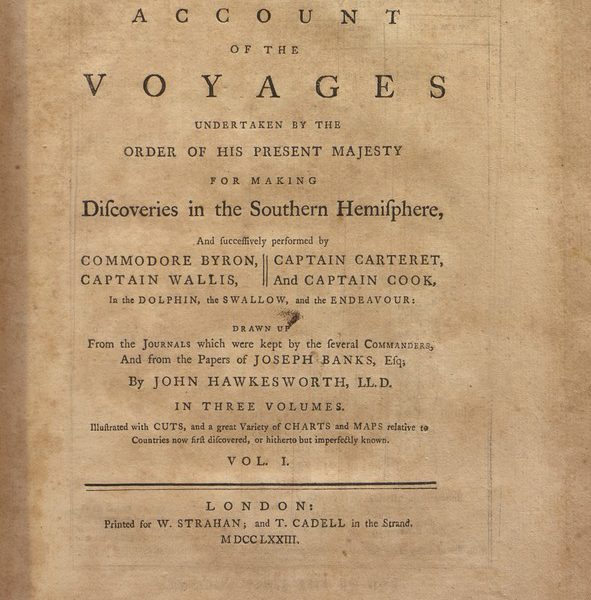

Cette belle collection des voyages du capitaine Cook se compose de 8 volumes de format 25×30 cm, numérotés de I à VIII, et d’un grand atlas de format 42×56 cm.

Cette belle collection des voyages du capitaine Cook se compose de 8 volumes de format 25×30 cm, numérotés de I à VIII, et d’un grand atlas de format 42×56 cm.

Le premier voyage de Cook a pour objet de faire « des découvertes dans l’hémisphère Sud ». Il est raconté dans les volumes II et III, tandis que le premier volume est consacré aux voyages d’exploration de Byron (1764-1766), Wallis (1766-1768) et Carteret (1766-1769).

C’est un voyage d’exploration du Pacifique, avec un but : retrouver Tahiti (dont Wallis vient de révéler l’existence) pour y observer le passage de Vénus devant le soleil. Il embarque donc, fin 1768, à bord de l’Endeavour, avec une équipe de scientifiques.

Il entre dans l’Océan Pacifique par le Cap Horn. Il traverse les Tuamotu, puis, du 13 avril au 13 juillet 1769, il séjourne à Tahiti, où il fait installer un observatoire « Pointe Vénus ». Son parcours le mène ensuite aux îles Sous-le-Vent, à Rurutu, en Nouvelle-Zélande (dont il fait le relevé des côtes), en Nouvelle-Hollande (Australie), en Nouvelle-Guinée, en Indonésie. Il rentre en Angleterre, par le Cap de Bonne Espérance, en août 1771.

*Le deuxième voyage est dirigé « vers le pôle Sud et autour du monde ». À bord de la Resolution, et accompagné de l’Adventure (Capt. Furneaux), Cook s’élance en juillet 1772. Il traverse l’Océan Indien depuis le Cap de Bonne Espérance. Il cherche le continent austral. Puis, après les îles Crozet, il entre dans l’Océan Pacifique par le Sud de la Tasmanie. Son parcours le mène en Nouvelle-Zélande, aux Tuamotu, à Tahiti (17/08-17/09/73), aux Tonga, en Nouvelle-Zélande, dans les parages du continent antarctique (jusqu’à 71°10′ de latitude Sud), à l’île de Pâques, aux Marquises, à Tahiti (04/74) et aux îles Sous-le-Vent, aux Fidji, aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande. Il rentre en Angleterre, par le Cap Horn, en juillet 1775.

*Le troisième voyage a pour but de faire « des découvertes dans l’hémisphère Nord », et plus particulièrement de voir s’il existe un passage Nord entre le Pacifique et l’Atlantique. À bord de la Resolution, accompagné du Discovery (Capt. Clerke), il part en juillet 1776. Après le Cap de Bonne Espérance et un passage par les Kerguélen et la Tasmanie, il arrive en Nouvelle-Zélande en février 1777. Puis il passe aux Cook, aux Tonga, à Tahiti (08/77), Hawai’i, la côte Nord-américaine jusqu’en Alaska, le Détroit de Béring, Hawai’i à nouveau, où il est tué le 4 février 1779. L’expédition continue sans lui : Kamtchatka, Détroit de Béring, Japon, Chine, Océan Indien et retour en Angleterre le 4 octobre 1780. Les volumes I et II de ce troisième voyage sont écrits par Cook, le troisième volume par le Capt. James King. Ils sont accompagnés d’un atlas comprenant 2 cartes et 60 gravures (alors que pour les 2 premiers voyages, les illustrations sont incluses dans le texte).

Ces récits des voyages restent la base des connaissances que nous avons sur les Polynésiens du temps des premiers contacts. Humaniste du temps des Lumières, Cook est un observateur attentif et rigoureux. Les gravures qui accompagnent ses textes sont universellement connues. Il est le premier à avoir cartographié, avec une précision étonnante, les contours de Tahiti. Sa contribution à l’histoire des îles de la Société (c’est lui qui leur a donné ce nom) et des îles Marquises est fondamentale.

Ces livres sont un des fleurons de la bibliothèque du S.P.A.A.

La biographie sommaire présentée ci-dessous (sous toutes réserves) semble être celle qui correspond le mieux à ce personnage difficile à retrouver dans l’Histoire.

La biographie sommaire présentée ci-dessous (sous toutes réserves) semble être celle qui correspond le mieux à ce personnage difficile à retrouver dans l’Histoire.

Ismaïl Hakki serait né en 1883 à Istanbul, et décédé en juin 1923 à Kashan.

Il entre à l’École de guerre en 1899 et en sort lieutenant en 1902.

Il suit une formation dans l’armée française en 1910-1911. (En 1909, Mustapha Kemal – futur Ataturk- a aussi participé à des manœuvres militaites en Picardie.) Il parle français.

Il participe à la guerre de Libye (guerre de l’Italie contre l’Empire Ottoman, 1911-1912), à la première guerre balkanique (Alliance de la Serbie, de la Bulgarie, de la Grèce et du Monténégro contre l’Empire Ottoman, 1912-1913) et à la « Guerre de Libération » (1919-1922) aux côtés de Mustafa Kémal, conflit qui aboutit à la chute du sultanat turc.Il meurt avec le grade d’inspecteur de la gendarmerie.

A-t-il rejoint la formation politique des « Jeunes-Turcs » ? C’est un mouvement né le 14 juillet 1889, rassemblant de jeunes militaires turcs qui s’opposent au Sultan et souhaitent une « occidentalisation » de leur pays. Leur devise est : Liberté, Égalité, Fraternité. Ils ont des liens avec le Grand Orient de France. En 1907, ce mouvement prend le nom de Comité Union et Progrès (CUP).

À partir de 1908, l’Empire Ottoman s’enfonce dans l’anarchie. Le CUP prend le pouvoir en 1913. Mais la désunion y règne, opposant fédéralistes et unionistes, lesquels veulent un état centralisé et unitaire. Ces derniers l’emportent, et sont à l’origine d’une répression sur les minorités. Plus particulièrement, à partir de 1915, commence le génocide arménien.

Il est difficile de dire si Ismaïl Hakki bey a pris une part active à ce génocide. Les informations sont difficiles à recouper, et parfois contradictoires. Dans le cadre des recherches sur les responsables de ces massacres, on trouve un Hakki Bey qui meurt en février 1915 (il se prénommerait Ibrahim). On en trouve un autre responsasable de la mort de 2 000 enfants arméniens le 24 octobre 1916 à Deir ez-Zor, mais une autre source dit qu’à ce moment et à cet endroit, c’est un certain Zeiki bey qui est sur place…

La demande est assez étonnante : quel intérêt un militaire turc a-t-il de vouloir connaître, en 1906, le nombre d’habitants dans les É.F.O., et la proportion de « mahométans » (musulmans) ? De plus, il demande quel est le ratio sunnites/chiites et, enfin, leur nationalité.

C’est à la Conférence de La Haye en 1907 que les délégations françaises et anglaises échangent sur lui des renseignements. On apprend que ce personnage, qui a la fonction d’aide de camp dans la garde personnelle du Sultan, est le fils du Ministre des Affaires étrangères ottoman. Ce dernier confirme que son fils rassemble des données sur les populations musulmanes des colonies françaises, anglaises et hollandaises. Ainsi, en 1906, il envoie des demandes de renseignements également en Tunisie, au Dahomey, au Niger et Haut-Sénégal, en Mauritanie et au Congo français. Les responsables de ces territoires ne donnent pas suite à ces demandes. (1)

Le Gouverneur Jullien, lui, répond avec précision : 29 865 habitants dans les É.F.O. au recensement de 1902, aucun mahométan. Il ne semble pas que cette collecte de données ait été suivie d’une quelconque action.

Les deux lettres, qui portent la signature de Pomare, sont en bon état. Chacune se présente sous la forme d’une feuille de format 20,5×26,5 cm pliée en deux, ce qui donne quatre pages. La première lettre est écrite sur trois pages, la deuxième sur quatre. Ces pages sont encadrées d’une bordure noire. Elles sont chacune accompagnées de leur traduction, sur des feuilles différentes.

Elles ont été rédigées dans le contexte suivant.

En 1871, dans une « Note au sujet de la construction du palais de la Reine », le Directeur du Génie et des Ponts et Chaussées écrivait : « Ce palais fut commencé en 1859 avec les propres ressources de la Reine et sous sa direction, avec le concours officieux de Mr Duval, Garde du Génie. Les travaux continuèrent ainsi jusqu’au 31 janvier 1862, époque à laquelle un arrêté de Mr le Commissaire impérial plaça officiellement cette construction sous la direction du Directeur des Ponts et Chaussées, mais toujours avec les ressources de la Reine. Jusqu’au 31 mars 1864 il a été dépensé 88.326,78 f. Ce n’est qu’en 1864 qu’une subvention annuelle de 10.000 francs commence à être mise au budget local, elle continue de l’être jusqu’en 1868 ; mais les travaux ayant été arrêtés le 1er avril 1865, à partir de cette époque la subvention, bien qu’inscrite au budget, n’y fut pas consacrée. » Le « gros œuvre » est terminé, mais tout l’aménagement intérieur reste à faire. En 1866, du beau mobilier, envoyé par l’Empereur, a été réceptionné – au grand déplaisir du Commandant qui considère que c’est du gaspillage – pour ce palais encore en chantier.

En fait, en 1865, 4 159,91 francs ont été dépensés pour le palais. Le reste de l’argent, jusqu’en 1868, va disparaître en frais de fonctionnement de la maison de la Reine : factures des commerçants de Papeete, jeu, fêtes, domesticité, enfants … En 1868, à la ligne « Aide à la construction du palais de la Reine », dans le budget de l’année, aucune somme n’est mentionnée, de même pour les années suivantes, avec cependant la mention « mémoire ».

Fonds Gutzwieller – Droits Réservés Thuret

Les travaux vont reprendre en 1874.

Entre 1868 et 1874, un certain nombre d’événements se sont produits. Le Commandant La Roncière, avant de quitter ses fonctions, avait voulu redonner à la Reine des prérogatives perdues. Son successeur eut bien du mal à faire admettre qu’il était impossible de revenir en arrière. Puis l’Empire fit place à la République et la Reine afficha à l’occasion son attachement au nouveau système de gouvernement français. En 1872 et 1873, trois décès viennent endeuiller la famille royale : sa petite-fille, dont elle disait qu’elle lui succéderait (fin décembre), sa fille, Reine de Bora Bora (16 février), et son mari le Prince Ariifaite (6 octobre). Le moral de la Reine est au plus bas. Le Commandant Girard lui propose de l’accompagner dans sa tournée autour de l’île, du 16 au 30 octobre. Pomare semble enchantée de cette promenade.

Alors que Girard est en tournée aux Tuamotu du 17 au 27 novembre, la Reine tente de reprendre la main sur la construction de son palais. D’une part elle demande au Directeur des Ponts et Chaussées de lui en remettre le plan ; d’autre part elle concocte avec les chefs de Tahiti et de Moorea un programme d’impôts nouveaux pour financer les travaux, et elle demande au Directeur des Affaires indigènes de faire insérer cette mesure fiscale dans le Messager de Tahiti. Mais rien à l’époque ne se fait sans la signature, à côté de celle de la Reine, du Commandant Commissaire de la République. Devant le refus du premier et l’oubli du second, elle écrit à Girard le 11 décembre. Elle compte sur les liens de sympathie qui se sont créés entre elle et le représentant de l’État, son « cher ami ». Elle joue aussi sur le registre de la pitié : « Je suis veuve. Je vous prie donc de venir à mon aide ». Elle sait que ce Commandant doit bientôt être remplacé (Il le sera le 30 mai par Gilbert-Pierre), et elle voudrait profiter de ses bonnes dispositions pour faire repartir la construction.

Elle a raison, car Girard accède à ses volontés : le 22 janvier 1874, une ordonnance fixe « le taux d’une contribution pour l’achèvement du palais de la Reine ». De plus, par un arrêté du 16 mars, une avance de 10 000 francs (remboursables) prélevés sur les fonds de réserve est faite à la Caisse indigène.

La Déclaration présentée ici est aussi connue sous l’appellation Convention de Jarnac.

La Déclaration présentée ici est aussi connue sous l’appellation Convention de Jarnac.

Il s’agit d’un texte court destiné à “écarter une cause de discussion” entre les gouvernements français et britannique à propos des Îles Sous-le-Vent.

La guerre qui a opposé les Tahitiens regroupés autour de Pomare IV, demandant la protection de la Grande-Bretagne, aux partisans du protectorat français, s’est achevée fin décembre 1846 par la victoire de ces derniers. Depuis juillet 1844, la Reine était en exil volontaire à Raiatea. Là, elle se sentait en sécurité auprès de son oncle Tamatoa IV (qui avait adopté son fils Tamatoa Pomare, lequel allait devenir Roi de Raiatea en 1857). Sa mère Teremoemoe et sa tante Teriitaria, “épouse surnuméraire” de Pomare II et Reine de Huahine, l’avaient accompagnée.

La guerre qui a opposé les Tahitiens regroupés autour de Pomare IV, demandant la protection de la Grande-Bretagne, aux partisans du protectorat français, s’est achevée fin décembre 1846 par la victoire de ces derniers. Depuis juillet 1844, la Reine était en exil volontaire à Raiatea. Là, elle se sentait en sécurité auprès de son oncle Tamatoa IV (qui avait adopté son fils Tamatoa Pomare, lequel allait devenir Roi de Raiatea en 1857). Sa mère Teremoemoe et sa tante Teriitaria, “épouse surnuméraire” de Pomare II et Reine de Huahine, l’avaient accompagnée.

Pomare IV se sentait chez elle. Son père, Pomare II, avait noué des liens très forts avec les Îles Sous-le-Vent. Quand il dut se réfugier à Eimeo, il fit appel aux chefs de cet archipel. Ceux-ci, impressionnés par la nouvelle religion qu’il professait, ne tardèrent pas à s’en faire les adeptes dans leurs îles

À l’occasion d’un voyage, Pomare II avait adopté Tapoa II, lui donnant ainsi le nom de Pomare. Il lui destinait sa fille. Le mariage eut lieu à Tahaa en 1822. Les observateurs estimaient que Tapoa, devenu chef de cette île, devait alors être âgé de 16 ans. Ils se séparèrent en 1829. Aimata était reçue dans ces îles comme une princesse puis, devenue Reine, comme souveraine. Elle séjourna aux Îles Sous-le-Vent de septembre 1829 à janvier 1831. « Durant ce voyage, écrit Eugène Caillot[1], elle ne cessa de se livrer à la débauche et à l’ivrognerie.» On sait que les chefs à Tahiti (Tati, Hitoti, Paofai, Utami et d’autres) parvinrent à lui imposer de revenir à Tahiti et de se tenir dignement.[2]

Raoul Teissier[3] précise : « Lors de son voyage aux Îles Sous-le-Vent en 1840-41, Aimata, Pomare IV, s’est fait partout reconnaître comme suzeraine des droits royaux, non pas à cause d’une prétendue prééminence des Pomare, mais parce qu’elle était le rejeton aîné de Tamatoa III, en signe de quoi son second fils Teratane [Ariiaue], né en 1839, a été adopté à Huahine pour en devenir roi, et sa fille Teriimaevarua, née en 1841, l’a été à Borabora pour en devenir la reine (en 1860). […] À Raiatea, l’existence d’enfants nés de Tamatoa IV n’a pu faire obstacle à l’accession au trône de Tamatoa V (troisième fils de Pomare IV)”.

“Les îles étaient donc bel et bien reconnues comme faisant partie du royaume de la reine de Tahiti et elle-même jouissait de sa position ainsi définie sans se poser de question. Même sur le plan international les îles étaient admises comme telles.“[4]

Mais en mars 1845, l’amiral anglais Seymour se déclara publiquement en faveur de l’indépendance des Îles Sous-le-Vent. Voyant la tournure que prenaient les événements, Bruat demanda aussitôt des renforts à Paris : Il faut « faire cesser toute intervention occulte ou officielle […] Je vais entreprendre le blocus de Raïatéa où sont assemblés Pomaré et les arii ses parents. Je fais en outre mettre sous séquestre les biens de Teriitaria, reine de Huahiné mais aussi cheffesse du district de Paré. […] Il est dangereux de laisser un état indépendant à la porte de Tahiti. Cette indépendance ne serait que nominale, l’influence des missionnaires, la facilité de colonisation dans ces îles par les Anglais en feraient rapidement des points hostiles à Tahiti […] Envoyez-moi deux vapeurs ».[5]

L’expédition militaire et navale à Huahine en janvier 1846 fut repoussée par la reine Teriitaria et coûta de lourdes pertes aux troupes françaises.

Malgré la médiation du couple Salmon, Pomare s’obstinait dans l’attente d’une réponse positive de la Grande-Bretagne à ses demandes d’aide. Mais le gouvernement anglais ne souhaitait pas se lancer dans cette entreprise. La guerre se termina à Tahiti à la fin de l’année 1846. Bruat envisagea alors de destituer la Reine. Ce fut à la suite d’une ultime ambassade de la princesse Ariitaimai Salmon que Pomare consentit à revenir, et fut accueillie en souveraine le 9 février 1847.

Les Anglais résidents des Îles Sous-le-Vent se firent pressants auprès de Londres pour que l’indépendance de ces îles soit reconnue. Curieusement, Pomare IV déclara qu’elles ne faisaient pas partie de son royaume. Décontenancé et excédé, le gouvernement français ne voulait plus de problèmes avec les Anglais au sujet de Tahiti. L’affaire Pritchard était encore dans les esprits. Louis-Philippe finit par concéder la présente Convention le 19 juin 1847.

On remarque que la reine a été tenue en dehors des négociations.

Les deux souverains français et anglais reconnaissent l’indépendance des Îles Sous-le-Vent.

Ils s’engagent à ne jamais en prendre possession ni d’y établir un protectorat.

Quant au troisième point, il vise sans les nommer Pomare IV et sa descendance : “ne jamais reconnaître qu’un chef ou prince régnant à Taïti puisse en même temps régner sur une ou plusieurs des îles susdites“.

Pomare IV avait perdu la souveraineté sur les Îles Sous-le-Vent, mais de fait, elle resta suzeraine.

Le gouverneur Lavaud écrit, en 1850 : « L’indépendance formelle des Îles Sous-le-Vent n’affranchissait point leurs chefs de l’ascendant de la reine Pomare. Ils sont à cet égard aussi soumis que ses propres sujets ; ils ne décident rien sans sa participation ; ils viennent chaque année près d’elle faire un séjour plus ou moins long dont elle fixe la durée en ordonnant leur départ lorsqu’elle le juge convenable sans en donner le motif et sans qu’on lui en demande compte. Cet empire est si grand qu’au préjudice de ses enfants légitimes, chacun des chefs des Îles Sous-le-Vent a adopté pour lui succéder un des enfants de la reine…»[6]

La Convention de Jarnac a été abolie, d’un commun accord entre les deux puissances coloniales, le 16 novembre 1887, laissant la voie libre à la France pour annexer l’archipel le 16 mars 1888.

[1] Caillot Eugène, Histoire de la Polynésie orientale, 1910.

[2] Voir Michel Bailleul, Archipol n° 15, 2014.

[3] Raoul Teissier, Chefs et Notables des ÉFO au temps du protectorat, 1842-1880, BSEO, 1978.

[4] Bertrand de La Roncière, La Reine Pomare – Tahiti et l’Occident, 1812-1877, L’Harmattan, Paris, 2003.

[5] Bertrand de La Roncière, op. cit.

[6] Bertrand de La Roncière, op. cit.

Cette lettre manuscrite d’une page est conservée dans un des recueils de la Correspondance du Ministre Secrétaire d’État de la Marine et des Colonies au Gouverneur des Établissements français de l’Océanie. Le Ministre était alors le baron de Mackau, Vice-Amiral, Pair de France.

Cette lettre manuscrite d’une page est conservée dans un des recueils de la Correspondance du Ministre Secrétaire d’État de la Marine et des Colonies au Gouverneur des Établissements français de l’Océanie. Le Ministre était alors le baron de Mackau, Vice-Amiral, Pair de France.

Cette lettre est datée du 16 novembre 1846. Elle est arrivée à Tahiti le 25 novembre 1847 par le navire Étoile du Matin. En novembre 1846, Bruat n’était plus, officiellement en France, le Gouverneur des établissements français dans l’Océanie. En effet, le Roi avait nommé à sa place, le 6 septembre, le capitaine de vaisseau Lavaud. Mais il va rester en place jusqu’à l’arrivée de ce dernier à Tahiti le 22 mai 1847. La lettre s’adressait donc à Lavaud. Elle l’informait d’un prochain envoi de médailles “pour les divers chefs dont M. Bruat a signalé, dans ses derniers rapports, la bravoure et les fidèles services“.

En plus de ces “médailles d’honneur en or“, il y avait la Légion d’honneur pour le Régent Paraïta.

Qu’avait donc fait celui-ci pour recevoir cette récompense ?

Paraita (1787-1865) avait été, avec Utami, Hitoti et Tati (et également Paofai, malgré son absence lors de la rédaction du texte), signataire de la sollicitation du protectorat de la France le 9 septembre 1842. À cette date figurait déjà le titre de régent à côté de sa signature.

Après le désaveu du Roi Louis-Philippe concernant l’annexion du royaume de Pomare IV prononcée par Du Petit-Thouars, le protectorat fut rétabli par l’amiral Hamelin le 7 janvier 1845. Paraita redevint Régent. Pendant tout le temps du conflit qui opposa les soldats français aux Tahitiens qui soutenaient la Reine et le “parti anglais”, Paraita resta partisan de la France. On l’a vu combattre avec des volontaires tahitiens de 1844 à 1846.

En reconnaissance des services qu’il a rendus à la France, Bruat a donc demandé que la Légion d’honneur lui soit décernée. Un peu plus tard, en 1847, il écrivait à son propos : « D’accord avec Tati, Hitoti et Utami, il fut le premier à demander notre intervention et, depuis telle époque, son courage politique n’a jamais failli. […] Il exerce une grande influence sur toute l’île. […] Sous une enveloppe qui paraît lourde, il a de la finesse, du jugement et beaucoup d’esprit de conduite. On lui reproche de défendre ses intérêts avec trop d’acharnement. La Reine le craint »[1].

Vers 1853, il est ainsi décrit : « Ce fonctionnaire jouit, aujourd’hui, d’une influence énorme, qu’il étend tous les jours, avec une habileté et un esprit de suite qu’on ne reconnaît qu’à la longue. Très dévoué au gouvernement du Protectorat dont il est un des fondateurs et sait que la retraite des Français serait non une cause de ruine, car il est assez rusé pour en conjurer les conséquences, mais causerait un ébranlement, qu’il redoute. Malgré l’obésité de l’enveloppe, c’est, peut-être, l’un des esprits les plus déliés qu’il y ait parmi les Indiens. On peut lui confier certaines missions délicates. Son dévouement et son habileté les font obtenir. Son principal défaut est la rapacité, mais il sait néanmoins être généreux, au besoin. Sa nature et ses fonctions en font un antagoniste, presque naturel, de la Reine à qui il fait contrepoids. Paraita n’a pas de brillantes qualités, il est peu apte à parler en public».[2]“

Malgré ces appréciations assez élogieuses quant à son rôle politique, le personnage était perçu plutôt négativement en France. Dans le journal Le Constitutionnel n° 320 du 15 novembre 1846, on pouvait lire, à propos de la décoration qui lui a été accordée : « […] Telle est cependant la puissance des souvenirs qui s’attachent à la Légion-d’Honneur, que nos soldats et nos officiers se croient noblement récompensés de leur bravoure, lorsqu’ils obtiennent la croix. Quelques décorations bien méritées ont été données à Taïti, par exemple. Mais était-il bien sérieux et bien intelligent d’enrôler dans la Légion-d’Honneur ce mannequin nommé Paraïta, que nous avons honoré du nom de régent, et dont les fonctions et la liste civile consistent principalement dans le monopole du blanchissage ? Ne pouvait-on récompenser ses services autrement que par la croix d’honneur ? Voici ce que nous écrivait l’année dernière notre correspondant de Taïti[3] : On a établi à Taïti un mannequin décoré du titre de régent, sous le nom de Paraïta. Ce vieux chef touche une pension de 5 à 6 000 fr. Or, comme il est très économe, il a cherché à augmenter son revenu par une petite industrie qui ne laisse pas que d’être fort lucrative. Ce haut et puissant seigneur coule la lessive deux fois par semaine, et profite de sa haute position sociale pour accaparer la clientèle des officiers de la marine royale, à qui il ne manque jamais d’aller rendre visite à leur arrivée en rade ; puis, les premiers complimens terminés, il fait un paquet du linge sale de tout l’état-major, qu’il emporte chez lui, et qu’il lave ensuite en famille. J’ai eu l’honneur de la lessive, dont le prix est invariablement fixé comme il suit : 5 fr., ou une piastre pour douze pièces indistinctement. – Nota. Vous fournissez le savon ; on ne répond pas des pièces égarées.»

Cet article malveillant éclaire bien le décalage entre la réalité polynésienne et la vision que s’en fait une certaine “élite” parisienne, plus prompte à démolir qu’à chercher à comprendre l’Indigène du bout du monde, habile profiteur d’un système qui lui a été imposé.